정선 사공도시품첩 3

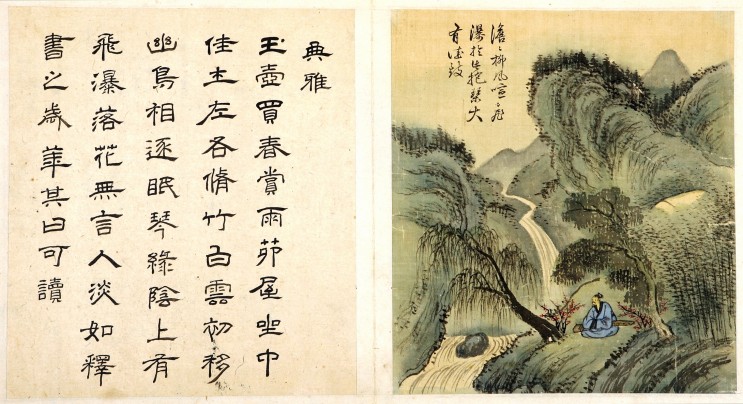

「이십사시품(二十四詩品)」의 여섯 번째 시품은 ‘전아(典雅)’이다. ‘중후하면서도 우아한 풍격(風格)’이나 ‘법도(法度)에 맞아 맑고 담백함’을 가리킨다.

玉壺買春 : 옥으로 만든 병에 봄을 사담아

賞雨茅屋 : 초가집에서 내리는 비를 구경한다.

座中佳士 : 자리엔 품행방정한 선비들

左右脩竹 : 좌우엔 가늘고 긴 대나무

白雲初晴 : 비 그쳐 날 개어 흰 구름 피고

幽鳥相逐 : 새들은 소리 없이 서로를 쫓는다.

眠琴綠陰 : 숲 그늘 속 거문고 소리 그치고

上有飛瀑 : 위로는 폭포수 휘날린다.

花落無言 : 꽃잎은 말없이 떨어지고

人澹如菊 : 사람의 담담함은 국화꽃 같도다.

書之歲華 : 이 세월을 글로 남기면

其曰可讀 : 사람들은 읽을 만하다고 할 것이다.

화평은 “버들에 부는 바람 맑고 고요하며 폭포는 우렁찬 소리와 함께 날아 내리는 속에 거문고를 안고 있으니 우아한 풍치가 가득하다(澹澹柳風 喧喧飛瀑 於此抱琴 大有佳致)”라고 했다.

일곱 번째 시품은 ‘세련(洗練)’이나, 현재 첩에는 정선의 그림과 이광사의 글씨가 모두 유실된 상태이다. ‘세련(洗練)’은 깔끔하고 품위(品位)가 있는 것을 가리키지만 깨끗이 씻어 연마한다는 의미도 있다.

如鑛出金 : 광석에서 금이 나오는 듯

如鉛出銀 : 납에서 은이 나오는 듯하도다.

超心鍊冶 : 초연한 마음으로 담금질하여

切愛緇磷 : 바뀌기를 사모한다.

空潭瀉春 : 빈 못에 봄을 쏟아내고

古鏡照神 : 오래된 거울에 정신을 비춰본다

體素儲潔 : 몸을 소박하게 하고 정결함을 쌓아

乘月返眞 : 달빛 타고 진리로 돌아간다.

載瞻星辰 : 별빛을 우러르고

載歌幽人 : 속세를 떠난 삶을 노래한다.

流水今日 : 흐르는 물은 오늘의 모습이고

明月前身 : 밝은 달은 전생의 모습이라.

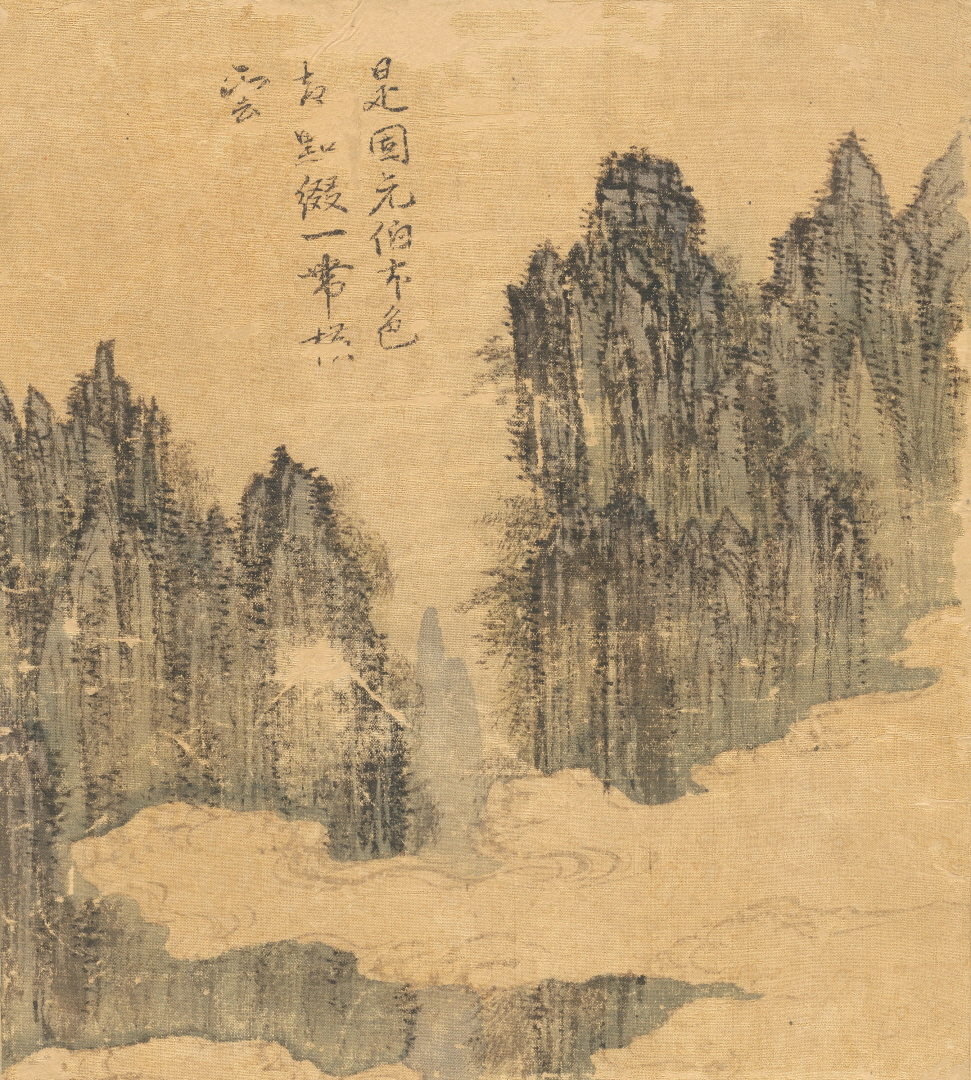

여덟 번째 시품은 ‘경건(勁健)’으로, ‘굳세고 튼튼함’이다.

行神如空 : 정신을 쓰는 것은 빈 것 같고

行氣如虹 : 기를 행하는 것은 무지개 같다.

巫峽千尋 : 무협(巫峽) 천 길 낭떠러지에

走雲連風 : 구름이 달려가고 바람이 이어진다.

飮眞茹强 : 진리를 마시고, 강함을 먹어

蓄素守中 : 바탕을 쌓고 중심을 지킨다.

喩彼行健 : 이를 깨달아 굳세게 행하니

是謂存雄 : 이것을 두고 웅장함을 지닌다고 한다.

天地與立 : 하늘과 땅이 함께 서고

神化攸同 : 신령의 조화에 호응하여

期之以實 : 때가 이르러 결실을 맺고

御之以終 : 다스림으로 끝까지 간다.

화평은 “이것은 틀림없는 원백(元伯)의 본색인데, 오히려 온통 흘러가는 구름만 늘어놓았다. (是固元伯本色 却點綴一帶橫雲)”고 혹평을 했다. 원백(元伯)은 정선의 자이다.

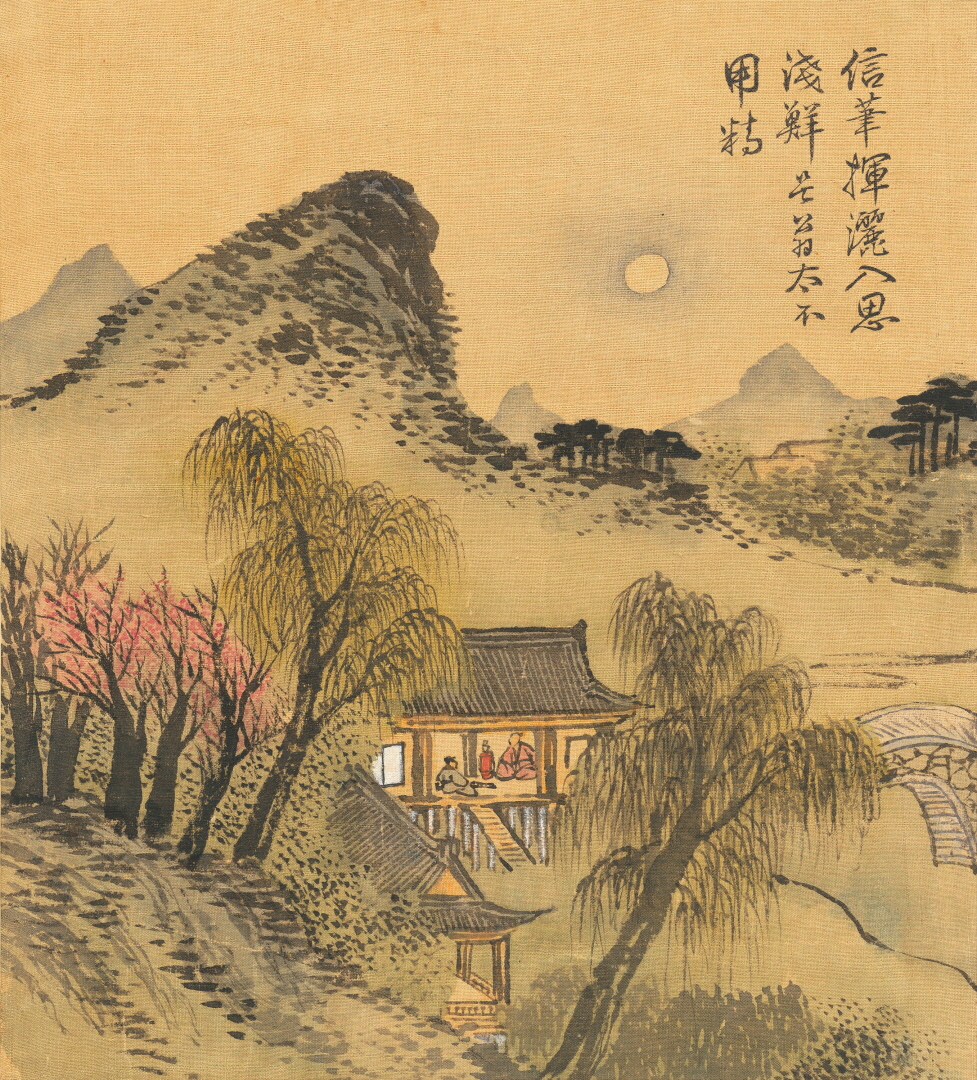

아홉 번째 시품은 ‘기려(綺麗)’이다. ‘무늬가 있어 곱고 아름답다’나 ‘비단 같은 화려한 아름다움’ 등으로 해석될 수 있다.

神存富貴 : 정신에 부귀함을 지녀야

始輕黃金 : 비로소 황금을 가벼이 여길 수 있다.

濃盡必枯 : 짙은 것은 다하면 반드시 메마르나

澹者屢深 : 담담한 것은 갈수록 심오해진다

霧餘山靑 : 안개가 남아있는 산은 푸르고

紅杏在林 : 붉은 살구나무가 숲 속에 있도다.

月明華屋 : 달이 밝은 화려한 저택,

畵橋碧陰 : 그림 같은 다리에 푸른빛 그늘진다.

金樽酒滿 : 금으로 된 술통에는 술이 가득하고

其客彈琴 : 객이 주인을 위해 거문고를 탄다.

取之自足 : 이를 듣고 만족하니

良嬋美襟 : 진실로 아름다운 마음 끊이지 않도다.

이 그림의 이광사 글씨는 유실되었다.

화평이 신랄하기 짝이 없다.

“붓만 믿고 휘두르니 생각이 얄팍하다. 이 노인이 너무 정교하지 못하다. (信筆揮灑 入思淺鮮 是翁太不用精)”

평을 남긴 이는 분명 정선의 사의(寫意)에 불만이 있는 듯한데, 정선이 무엇을 제대로 담아내지 못했다는 것인지는 알 수가 없다.

참고 : 사공도시품첩과 18세기 회화비평(유승민), 국립중앙박물관, 한국민족문화대백과(한국학중앙연구원)