칠보산 유람 시화첩 - 북관수창록

현종5년인 1664년, 함경도 길주목(吉州牧)에서 문무과시(文武科試)가 실시되었다. 이는 조선시대 최초로 함경남북도

지역을 대상으로 실시된 문무과 별시(別試)였다. 국경에 가까운 이 지방의 민심동요를 염려하여 위무 차원에서 실시된

이 특별 과거시험에, 조정에서는 대제학 김수항(金壽恒)을 북도시관(北道試官)으로 파견하였다. 당시의 과시 장면은

한시각(韓時覺)이 그린 <북새선은도(北塞宣恩圖)>로 전해지고 있다.

8월 20일부터 실시된 별시가 끝난 뒤, 과거급제자에 대한 방방의(放榜儀)를 거행하기까지 시간의 여유가 있었던 김수항은 길주에 있는 칠보산(七寶山)을 유람했다. 김수항은 병자호란 때의 대표적 척화파였던 김상헌(金尙憲)의 손자다. 김상헌도 1602년에 향시고관(鄕試考官)으로 함경도를 방문하였다가 칠보산을 유람한 일이 있어, 김수항의 칠보산 유람은 조부의 발자취를 더듬어보는 의미도 있었을 것으로 보인다.

김수항은 길주에 머물고 칠보산을 탐승하면서 느낀 감회를 시로 지었다. 그리고 자리를 같이했던 인물들이 김수항의 시를 차운(次韻)하여 이에 화답하였다. 이 시들을 한데 묶고 여기에 <북새선은도(北塞宣恩圖)>를 그렸던 한시각이 6점의 그림을 더하여 「북관수창록(北關酬唱錄)」이라는 시화첩이 만들어졌다.

북관(北關)은 조선시대에 함경북도 지방을 이르는 말이다. 함경도를 군사상 구분하여 마천령을 경계로 그 북쪽을 북관, 그 남쪽은 남관(南關)이라 하였다. 수창(酬唱)은 시가(詩歌)를 서로 불러 주고받는다는 뜻이다.

첩은 모두 32면으로 구성되어 있는데, 24면에는 시(詩)가, 8면에는 여섯 점의 실경산수 그림이 실려 있다.

「북관수창록(北關酬唱錄)」의 전반부에는 8월 20일인 과거 개장일을 앞두고 미리 길주에 도착하여 있던 김수항이 중추절(仲秋節)을 맞아 성진(城津)과 객관(客館)에서 지은 시들이 수록되어 있다. 2면에 김수항이 ‘성진에서 달을 희롱한다’는 성진완월(城津翫月)이란 시와 이를 차운한 홍석구(洪錫龜)의 시가 실려 있다. 문곡(文谷)은 김수항의 호이고, 동호(東湖)는 홍석구(洪錫龜)의 호이다. 홍석구는 당시 평안북도의 단천(端川) 군수로 무과(武科) 과거의 참고관(參考官)으로 차출되었었다. 참고관은 삼품 이하의 벼슬아치로 보충한 시관(試官)을 가리킨다.

1면의 그림은 <성진완월(城津翫月)>로 불리는 그림이다.

성진(城津)은 길주 남쪽 90리에 있는 성진진(城津鎭)을 가리킨다. 지금 북한의 김책시 지역이다. 김수항이 방문했을 때의 성진진(城津鎭)은 길주목 성진첨사(城津僉使)가 관할하던 군사적 행정구역이었다. 삼면이 모두 바다이고 한 면만 육지와 이어진 곳이라는 기록이 있다. 그림에는 일행이 언덕 위의 정자에 앉아 보름달과 달빛이 비치는 밤바다 풍경을 즐기고 있는 모습이 그려져 있다.

<조일헌도(朝日軒圖)>라고 불리지만, 오히려 ‘성진진도(城津鎭圖)’라고 불러야 마땅할 만큼 성진진(城津鎭) 전체를 부감으로 조망한 그림이다. 조일헌(朝日軒)은 성진진(城津鎭) 안에 있던 건물로, 그림에도 조일헌을 명기했다. 조일헌 앞에는 검푸른 바다가 펼쳐져서 해와 달이 뜨는 경치와 고래가 노니는 모습을 앉아서 바라볼 수 있었다고 한다.

길주과시가 끝난 후, 김수항과 일행은 칠보산을 방문했다. 『여지도서(輿地圖書)』에 따르면 칠보산은 명천군(明川郡) 관아 동남쪽 56리에 있다고 했다. 칠보산(七寶山)은 금, 은, 진주, 산호, 산삼 등 일곱 가지 보물이 묻혀 있는 산이라 하여 붙여진 이름이라 한다. 그런가 하면 원래는 일곱 개의 산이 하늘을 찌를 듯이 가지런히 솟아 있어 칠보산이라 하였는데,

이후에 여섯 개의 산은 바다에 가라앉고 지금의 산만 남았다는 전설도 있다.

첩 속의 시문에 의하면 일행은 첫날 칠보산 금장사(金藏寺)에서 유숙했다. 16면에는 김수항이 지은 시와 이 시를 차운한 홍석구와 조성보(趙聖輔)가 시가 실려 있다. 그림에는 말을 탄 일행이 절로 들어오고 있고 두 명의 승려가 이들을 절 입구에서 기다리고 있는 모습이 그려져 있다.

사준(士俊)은 조성보(趙聖輔)의 자로, 조성보는 당시 함경남도 이성(利城) 현감이었는데, 역시 무과(武科)의 참고관(參考官)으로 차출되었다가 김수항의 칠보산 유람에 동행했다. 칠보산 유람에는 홍석구, 조성보 외에 문과의 시관이었던 함경도사 어진익(魚震翼)도 동행하였다.

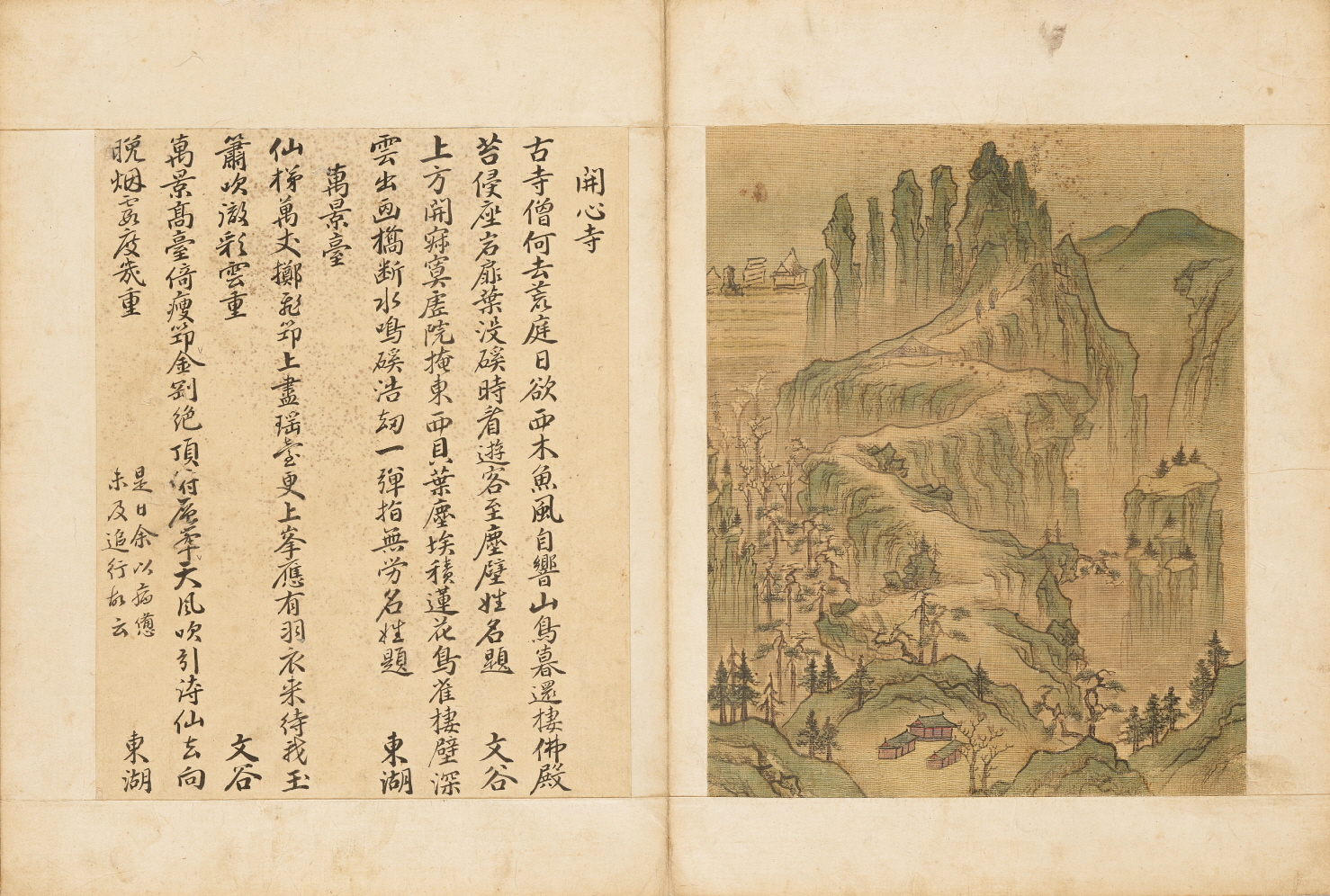

금장사에서 유숙한 김수항 일행은 개심사(開心寺)로 가 만경대를 구경했다. 개심사는 1377년에 나옹(羅翁)이 창건한 절이라 한다.

그림에는 개심사(開心寺) 뒤편으로 능선이 이어져 있다. 능선 위의 개심대(開心臺) 너머로 만경대와 금강봉이 자리잡고 있다. 왼쪽으로는 살짝 드러난 천불봉(千佛峰)이라는 글자와 함께 그 모습을 일부 그렸다. 왼쪽 멀리로는 달리 표기하지는 않았지만 절 모양의 , 사암(寺岩)과 책을 쌓아놓은 모양의 책암(册)이 그려져 있다.

<연적봉도(硯滴峯圖)>는 회상대(會象臺)와 연적봉(硯滴峰)을 중심으로 한 그림이다. 연적(硯滴)은 ‘벼루 물방울’로 해석될 수 있는데, 그림 속의 봉우리 꼭대기가 물방울 모양으로 동그랗게 생겼다. 멀리로는 사암(寺岩)이 보이고 하단 왼쪽 구석에 금강굴이 보인다. 이전에 이곳을 방문한 임형수는 자신의 유람기에 금강굴에는 "단청이 칠해진 두 칸짜리 암자가 있었는데, 창문과 문이 영롱했다"고 적었다. 금강굴은 금강봉 아래에 있다는 천연동굴로, 높이 2.5m에 폭이 12m, 깊이가 20m나 되어 사람 200여명이 너끈히 들어갈 수 있는 넓이라 한다.

<칠보산전도(七寶山全圖)>는 김수항 일행이 하산 길에 문암(門巖)이라는 곳에서 쉬면서 칠보산의 전경을 바라본 풍경으로 추정된다.

김수항은 ‘하산(下山)’이란 제목으로 이런 시를 남겼다.

仙山欲別水頻回 신선이 사는 산 작별하려니 자꾸 돌아보게 되어

石逕藍輿不許催 돌 많고 좁은 길에 가마를 재촉하지 못하네.

怊悵勝遊翻似夢 섭섭하도다. 즐겁게 유람하던 것이 어느덧 꿈만 같아

夕陽橫笛更登臺 석양에 피리 들고 다시 누대에 오르네.

칠보산(七寶山)은 북쪽 멀리 국경 가까이에 위치하였던 까닭에 조선의 사대부들에게는 별로 주목받지 못하던 산이었다. 그런 가운데 중종 때의 문신이었던 임형수(林亨秀)가, 1542년 3년여의 회령(會寧) 판관(判官) 벼슬을 마치고 서울로

돌아오는 길에 칠보산을 유람하고 「유칠보산기(遊七寶山記)」를 남겼다. 이후 남구만, 김창흡 등도 칠보산

유람기를 남기면서, 조선 후기에는 칠보산이 ‘제2의 금강산’이라는 명성까지도 얻게 되었다.

칠보산이 그림으로 그려진 것은 「북관수창록」이 처음이다.

참고 및 인용 : 국립중앙박물관, 조선시대 칠보산 유람풍조와 칠보산도 연구(박정애, 한국문화)