산거(山居) 시의도(詩意圖) 1

중국 남송(南宋) 때의 나대경(羅大經, 1196 ~ 1242)이라는 인물이 쓴 <산거(山居)>라는 시가 있다. ‘산에서 산다’는 제목에서 연상되듯 은거하는 선비의 여유롭고 자유로운 삶을 읊은 내용이다. 지금 ‘나는 자연인이다’ 라는 프로그램이 인기를 끌고 있듯이 복잡한 세상사에서 벗어나 조용한 산속에서 자신 만의 여유롭고 한가한 삶을 갖는 것은 고금을 떠나 모든 남자들의 로망이었던 듯하다.

이 시가 쓰여진 중국은 물론 조선에서도 이 시를 소재로 삼은 많은 그림들이 그려졌다. 고송유수관 이인문을 필두로 하여 심사정, 김희겸, 이재관 등이 남긴 그림들이 지금 전한다. 특히 올해 초에는 이인문이 이 시의 구절들을 화제(畵題)로 삼아 그린 8폭 병풍이 경매가 20억원에 출품되기도 했다. 이인문의 그림으로는 이 8폭 병풍 외에도 국립중앙박물관과 개인 소장품의 그림들이 더 전한다.

나대경의 <산거(山居)>라는 시는 이렇게 시작된다.

【山靜似太古 日長如小年 산은 태고처럼 고요하고 해는 소년 때처럼 길기도 하네.

余家深山之中 每春夏之交 내 집은 깊은 산 속에 있어 매년 봄이 가고 여름이 올 때면

蒼蘚盈堦 落花滿徑 푸른 이끼 섬돌에 차오르고 떨어진 꽃이 길바닥에 가득하네.

門無剝啄 松影參差 문에는 두드리는 사람 없고 솔 그림자 들쑥날쑥한데

禽聲上下 午睡初足 새 소리 위 아래로 오르내릴 제 낮잠이 막 깊이 드네.】

고요하고 적막한 산속 풍경이 눈앞에 펼쳐지고 귀에 들리는 듯하다. 바쁘게 쫓길 일도 없고 해야 될 일도 별로 없으니 하루가 무료할 만큼 길고 한가하여, 그나마 낮잠이라도 자야 시간이 갈 듯하다.

이 구절을 바탕으로 김희겸(金喜謙)은 이런 그림을 그렸다.

고요하고 평화로운 산 속에서의 여유가 한껏 느껴진다. 찾아오는 사람 없어 닫힌 사립문 안 마당에는 두 마리 학이 한가로이 노니는데, 집주인은 방안에서 달콤한 낮잠을 즐기고 있다. 배경에 실루엣으로 그려진 산세로 인하여 깊은 산속의 분위기가 물씬 풍기지만 풍경은 더없이 고즈넉하기만 하다. 초가집 뒤 벼랑위의 정자에 오르면 심산유곡의 기경이 상쾌하게 눈앞에 펼쳐져 보일 것만 같다.

곽희가 「임천고치(林泉高致)」의 <산수훈(山水訓)>에서 “가볼 만하고 구경할 만한 곳을 그리는 것은, 노닐 만하고 살 만한 곳을 그려 얻는 것보다 못하다[但可行可望 不如可遊可居之爲得]”고 하였는데, 김희겸의 이 그림은 진실로 들어가 노닐고 싶고 살고 싶은 풍경이다.

겸재 정선의 그림 가운데 이와 비슷한 분위기의 <여산초당(廬山草堂)>이라는 그림이 있다.

이 그림은 당나라 시인 백거이(白居易, 772 ~ 846)가 강주(江州)에 좌천되었을 때 근처에 있는 여산(廬山)에 자주 올라 울적한 심정을 달래다가, 여산의 빼어난 경관에 매료되어 초당을 짓고 여생을 보낼 계획을 세웠다는 고사(古事)를 주제로 한 그림으로 알려져 있다. 보물 제1953호로 지정된 그림이다. 나대경의 <산거>와는 직접적 관련이 없지만 산에 살고 싶은 마음을 그렸다는 점에서는 같다. 개인적으로는 김희겸의 <산정일장(山靜日長)> 속 풍정이 더 마음에 끌린다.

위 그림을 그린 김희겸(金喜謙, 출생년도 미상 ~ 1763년 이후)은 조선 후기에 활동한 도화서 화원이다. 불염자(不染子)와 불염재(不染齋)라는 호를 썼다. 의궤와 같은 공적 기록에는 김희성(金喜誠)이라는 이름이 지속적으로 사용된 것으로 미루어 희성(喜誠)이 본명이고 희겸(喜謙)은 이명(異名)이었던 것으로 추정되고 있다. 역시나 도화서 화원으로 간송미술관 소장의 <대쾌도(大快圖)>를 남긴 김후신(金厚臣)이 그의 아들이다.

김희겸은 집안이 대대로 옥류동 근처에서 살았던 덕분에 정선의 문하에서 그림을 배울 수 있었다. 조선 후기의 서화가이자 수장가, 감식가였던 석농(石農) 김광국(金光國)은 김희겸의 그림에 남긴 글을 통하여 ‘김희겸이 화원에 들어가기 전까지 정선의 제자 가운데 가장 뛰어난 재능을 보였다’는 평을 남겼다.

소당(小塘) 이재관(李在寬)이 ‘새소리 위아래로 오르내릴 제 낮잠이 막 깊이 드네(禽聲上下 午睡初足)’라는 구절을 화제로 삼아 그린 <오수도(午睡圖)>라는 그림이 있다.

김희겸은 낮잠에 빠질 수밖에 없는 고요하고 한가한 산속 풍정을 그린 반면 이재관은 인물에 더 초점을 맞췄다.

나대경의 시는 다시 이렇게 이어진다.

【旋汲山泉 拾松枝 煮苦茗啜之 돌아 흐르는 산골 샘물 긷고 솔가지 주어와 쓴 차를 끓여 마시네.

隨意讀周易 國風 左氏傳 離騷 太史公書 及陶杜詩 韓蘇文數篇 마음 가는대로 주역(周易), 국풍(國風), 좌씨전(左氏傳), 이소(離騷), 사기(史記), 도연명(陶淵明)과 두보(杜甫)의 시, 한유(韓愈)와 소동파(蘇東坡)의 문장 몇 편을 읽네.】

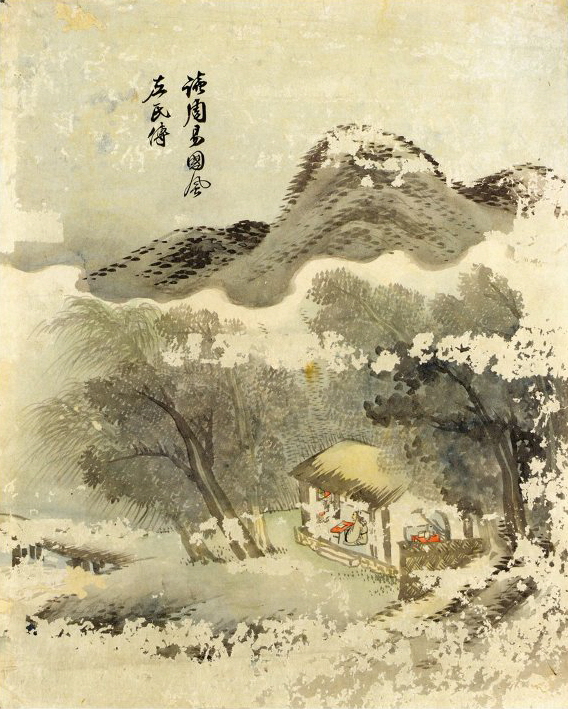

이 구절을 주제로 김희겸과 이인문은 각기 이렇게 그렸다.

김희겸은 화제(畵題)를 ‘讀周易 國風 左氏傳’으로 줄여서 썼다. 그런데 이인문의 화제는 그림의 내용과 다르다. 이 화제는 당대의 유명한 서예가였던 유한지(兪漢芝)가 썼다는데, 유한지가 다른 그림에 들어갈 문구와 바꾸어 쓰는 실수를 저질렀다. 다른 그림에 들어가 있는 이 그림의 원래 발문은 ‘隨意讀周易 國風 左氏傳 離騷 太史公書 及陶杜詩 韓蘇文數篇’이다. 유한지가 이인문의 <산거독서(山居讀書)>에 잘못 쓴 구절은 <산거>의 이어지는 대목에 나온다.

【從容步山徑 撫松竹 한가로이 산길을 거닐며 소나무와 대나무를 쓰다듬고

與麛犢 共偃息於長林豊草間 새끼사슴과 송아지와 더불어 긴 숲, 우거진 풀 사이에 함께 누워 쉬기도 하고

坐弄流泉 漱齒濯足 흐르는 시냇가에 앉아 찰랑대며 양치질도 하고 발도 씻네.

旣歸竹窗下 則山妻稚子 대나무 그늘진 창 아래로 돌아오면 산골아낙 된 아내와 어린자식들이

作筍蕨 供麥飯 欣然一飽 죽순과 고사리 반찬에 보리밥 지어내니 기쁜 마음으로 배불리 먹는다네.】

아래 두 구절에 해당된다.

이 대목을 그린 그림들은 ‘산골아내와 어린자식들’이란 의미의 산처치자(山妻稚子)로 불린다.

경매로 나왔던 이인문의 《산정일장병(山靜日長屛)》 8폭 병풍에도 같은 화제로 그려진 그림이 있는데, <산처치자(山妻稚子)> 대신 ‘보리밥으로 기쁘게 배를 채운다’는 <맥반흔포(麥飯欣飽)>로도 불리고 있다.