부채그림

부채는 ‘부치는 채’의 준말이다. 부채는 전통적으로 두 가지 종류가 있는데 하나는 부채의 면이 고정된 방구 부채[곡두선(曲頭扇)]이고 또 다른 하나는 접었다 폈다 할 수 있는 접부채[접첩선(摺疊扇)]이다. 부챗살에다 비단이나 종이를 바른 거죽을 선면(扇面)이라 하는데, 방구 부채의 선면에는 보통 문양이나 화초 등이 그려지고 접부채에는 글씨나 산수화 등이 그려졌다.

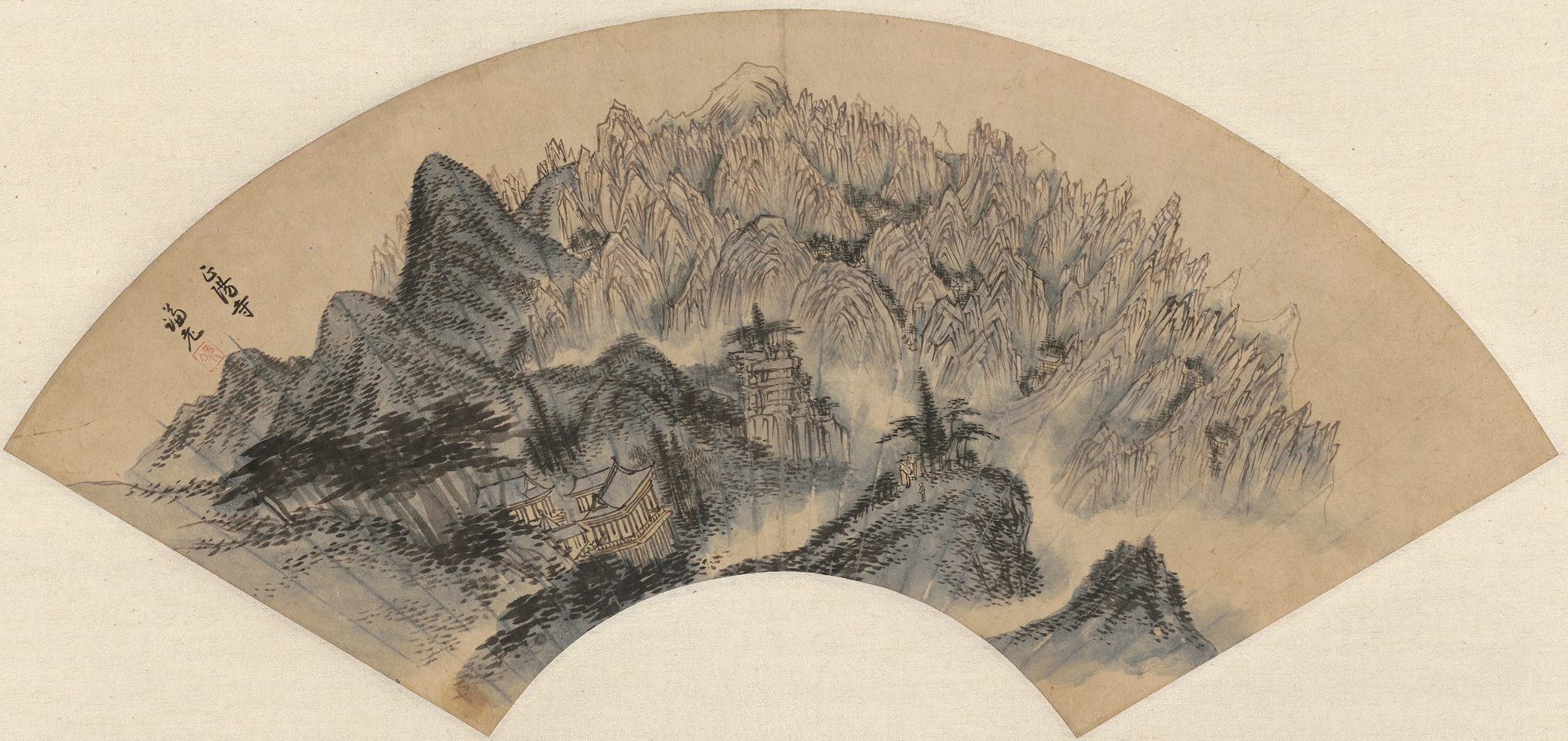

국립중앙박물관에서 소장하고 있는 다소 복잡한 이름의 「정선 등 필 선면화집(鄭敾 等 筆 扇面畵集)」에는 13점의 선면화(扇面書)가 들어있다. 겸재 정선이 그린 화조도, 군학도(群鶴圖), 산수화를 비롯하여 능호관 이인상과 단릉(丹陵) 이윤영(李胤永)의 산수화, 진재 김윤겸의 송파환도(松坡喚渡), 관아재 조영석의 선객도(仙客圖) 등 다양한 조선 후기 작가들의 선면화를 한데 모은 화집이다.

금강산의 정양사(正陽寺)는 태조 이성계가 담무갈(曇無竭) 보살을 친견하고 예배를 드린 다음 절을 창건하였다는 전설을 가진 절이다. 정양사의 망루인 헐성루(歇惺樓)는 금강산 일만 이천 봉이 한눈에 볼 수 있는 것으로 유명하다. 토산(土山)과 골산(骨山)의 대비 속에 금강대(金剛臺)와 정양사(正陽寺)에만 초점을 맞추고 다른 산수에 대한 표현은 절제하였지만 산 속 곳곳에 작은 산사(山寺)들을 그려 넣어 그림에 풍미를 더했다.

정선의 그림 중에서는 매우 드물게 풍속화적 성격을 띤 그림이다. 돛을 펴는 뱃사람의 모습과 이를 신기한 듯 쳐다보는 승객들의 모습이 비교적 상세하게 그려졌다. 화면 좌우 가득한 바다 물결과 뱃전에 부딪히는 수파(水波)가 부채를 부칠 때마다 더욱 시원한 바람을 불러다 줄 것 같은 느낌을 준다.

두 그림을 그린 방식과 느낌은 다르지만, 이 두 그림은 같은 시를 주제로 한 그림이다.

<도화원기(桃花源記)>로 유명한 도연명의 <음주(飮酒)>라는 시다.

結廬在人境 마을에 여막을 짓고 살지만

而無車馬喧 수레와 말소리가 시끄럽지 않네

問君何能爾 그대에게 묻노니 “어떻게 그럴 수가 있는가?”

心遠地自偏 “마음이 초연하니 사는 곳이 절로 외지다오.”

採菊東籬下 동쪽 울타리 아래의 국화를 따고

悠然見南山 한가로이 남산을 바라보네

山氣日夕佳 해질녘 산기운은 아름답고

飛鳥相與還 날던 새들은 짝지어 돌아가네

此中有眞意 이 중에 참뜻이 있을진대

欲辯已忘言 말하고자 하나 이미 말을 잊었네

번잡한 세상을 떠나 은거했던 도연명이 속세에 관심을 두지 않는 선비의 삶을 노래한 내용이다.

정선의 두 그림은 이 시 가운데 ‘동쪽 울타리 아래의 국화를 따고 한가로이 남산을 바라보네’에서 각각 한 구절을 골라 각기의 화제로 썼지만 결국은 같은 소재다. 여기서 국화를 딴다는 것은 단순히 꽃을 꺾는다는 의미가 아니라 농사로 지은 국화를 수확한다는 의미이다. 뒤 구절에 해질녘이라는 단어가 나오는 것으로 미루어 어쩌면 하루 농사일을 마치고 여유롭게 남쪽 산을 바라보는 모습일지도 모른다. 그렇게 남산을 바라보는 중에 여러 가지 생각이 스쳐지나가고 그 속에서 어떤 진리를 깨달았던 모양이다. ‘말을 잊었네’라는 마지막 구절은 「장자」에 나오는 “뜻을 얻고 나면 말을 잊는다[得意而忘言]”는 말을 연상시킨다. 그러니 ‘남산을 바라본다’는 구절은 단순한 행위의 표현을 넘어서 철학적 의미를 담고있으리라는 짐작이 가능하다.

<유연견남산도(悠然見南山圖)>에서 꺾은 국화 몇 송이를 들고 남산을 바라보는 인물의 모습은 구도자처럼 엄숙하고, <동리채국도(東籬採菊圖)>의 인물은 앉은 자세는 편안하나 앞에 다반의 찻잔이 엎어진지도 모를 정도니 그 생각하는 바는 분명 한없이 깊을 것이다.

지금의 석촌동 지역에 있던 송파진(松坡津)에서 말을 탄 선비가 강을 건너기 위해 배를 부른 뒤 강북에서 기다리는 광경이다. 김윤겸의 진경산수의 특징은 둥글둥글하면서 간략한 외곽선과 담청을 주조로 한 바림으로 산수를 표현하는 데 있다고 한다. 이 그림은 표현이 다소 간략한 듯해도 그런 김윤겸의 특징이 잘 드러나 있다.

능호관(凌壺觀) 이인상(李麟祥)은 시서화에 모두 뛰어났던 조선후기의 대표적인 문인화가이자 서화가였다. 그는 특히 벗들과의 교유의 일환으로 서화를 즐기면서 자신이 지은 자작시나 주변인물에게 바치는 헌사(獻辭)를 담은 선면작품을 여럿 남겼다.

언뜻 실경산수처럼 보이는 이 그림은 두보의 시를 소재로 삼은 시의도(詩意圖)이다.

강남춘의(江南春意)라는 화제에 이어

‘花遠重重樹 꽃은 겹겹의 나무 사이로 멀리보이고

雲輕處處山 구름은 산봉우리마다 가볍게 걸려있네.‘

라는 두보(杜甫)의 <부강에 배를 띄워놓고 위반이 장안으로 돌아가는 것을 송별하며 [涪江泛舟送韋班歸京]>라는 시의 3번째 연을 적었다.

이어서 위암(韋菴)을 위해 종강우인(鐘岡寓人)이 그렸다는 관지(觀識)를 남겼다.

위암(韋菴)은 대사간과 형조판서를 지낸 이최중(李最中)이라는 인물로, 이인상의 벗이었다.

종강우인(鐘岡寓人)의 종강(鐘岡)은 한때 이인상이 고을 원을 지냈던 지금의 경기도 장호원 일대인 음죽현(陰竹縣)의 지명으로 알려지기도 했으나, 최근 연구에 의하면 서울 명동의 종현(鐘峴)이라는 주장이 나왔다. 이인상이 1754년에 이곳에 두 채의 초가집을 짓고, 그 중 한 채를 종강모루(鐘岡茅樓)라 이름하고 그곳에서 은거하며 지냈다고 한다. 종강우인(鐘岡寓人)은 종강에 의탁한 사람 즉 종강에 사는 사람이라는 뜻이다.

이 그림은 봄날의 풍경을 묘사하느라 그랬는지 이인상의 그림 중에서는 비교적 색조와 필치가 화사한 편이다.

이인상은 이 그림을 그린 뜻을 ‘어부와 나무꾼의 문답을 장난삼아 그리면서 옛 사람의 솜씨를 모방하다.[戱作漁樵問答,倣古人筆意]'라고 전서체(篆書體)로 적었다.

참고 : 국립중앙박물관.