이방운의 사군산수 「사군강산삼선수석(四郡江山參僊水石)」1

우리나라 전국에는 팔경(八景)이라 이름 붙인 곳이 무려 98곳이나 된다고 한다. 그 중에서도 가장 널리 알려진 이름이 관동팔경(關東八景)과 단양팔경(丹陽八景)이다. 관동팔경은 강원을 중심으로 한 동해안에 있는 8개소의 명승지를 가리키는 것이고, 단양팔경은 충북 제천과 단양을 중심으로 소백산맥 줄기와 남한강 및 그 지류가 엮어낸 경승을 일컫는 말이다.

실학자 이중환(李重煥)은 「택리지(擇里志)」에 이 지역에 대하여

“영춘(永春), 단양(丹陽), 청풍(淸風), 제천(堤川) 네 고을은 비록 충청도 지역에 포함되어 있으나 실은 한강 상류에 자리 잡고 있다. 두메 가운데를 흐르는 강의 연안에는 석벽과 반석(盤石)이 많다. 그중에서도 단양이 첫째로서 네 고을 모두 첩첩산중에 있다. 십 리 정도를 이어진 들판도 없지만, 강과 시내, 바위와 골의 훌륭한 경치가 많이 있다.”고 했다.

명종 초에 단양군수로 부임하던 퇴계 이황은 청풍에서 단양으로 배를 타고 거슬러 올라가며 여울마다 시를 지었다 하고, 숙종 때 청남(淸南)의 영수였던 미수 허목(許穆)도 이 지역을 방문하고 <단양산수기(丹陽山水記)>를 지었다.

내가 오랫동안 사방으로 떠돌았는데, 11년 봄에는 낙동강을 건너고 죽령(竹嶺)을 넘어 단양으로 내려가서 운암(雲巖)의 수석을 구경한 뒤 북쪽으로 올라가 강가에 이르렀으니, 이곳은 대개 호서(湖西)의 산수 가운데서도 두메이다. 강은 온통 산으로 둘러싸여 물이 서리어 감돌며 굽이졌다 곧아졌다 하는데, 얕게 흐르다가 바위를 만난 곳은 여울이 되고 깊이 고여 있는 곳은 못이 되었다. 맑은 물결이 찰랑대며 끝없이 이어지고, 바위 벼랑 사이에 보이는 돌다리와 모래사장은 모두 깨끗하고 고와서 사랑스러웠다.

물을 따라 동북으로 10리쯤 가면 마진(馬津)이 있는데, 여기에 이르자 산은 더욱 높고 물은 더욱 맑고 깊으며 바위 절벽은 더욱 깎아지른 듯하였다. 나는 가는 도중에 걸음을 자주 멈추고 이리저리 돌아보며 즐기다가 석벽(石壁) 아래에 배를 띄우고 뱃놀이를 하였다. 피리를 불기도 하고 길게 시를 읊기도 하다가 따라온 몇몇 사람들로 하여금 어울려 노래 부르고 희롱하게 하고는 함께 어울려 마음껏 즐겼다.

이때 아침 안개가 활짝 걷히면서 먼 산과 그윽한 물가가 모두 자태를 드러내었고, 가파른 층암절벽의 철쭉과 푸른 소나무가 맑은 물결에 거꾸로 비친 모습도 청아하고 아름다웠다. 새는 간혹 하늘로 날아올라 창공에서 빙빙 돌고, 물고기는 간혹 뛰어올랐다가 수면으로 자맥질하니, 모르겠다만 물고기와 새들도 나의 이 즐거움을 즐거워하는 것인가, 아니면 내가 물고기와 새의 즐거움을 즐거워하는 것인가? 그렇지 않고 나와 물고기와 새가 모두 서로를 상관하지 않고 제각기 그 즐거움을 즐거워하는 것이라면 그것을 즐거워하게 하는 자는 또 누구란 말인가?

다산 정약용도 1790년에 울산에 있는 아버지를 문안하고 서울로 돌아오는 길에 단양의 사인암(舍人巖)과 삼선암(三仙巖)을 둘러보고 역시 <단양산수기(丹陽山水記)>를 남겼으며 정선과 김홍도도 이곳의 그림들을 남겼다.

단양팔경은 하선암(下仙岩), 중선암(中仙岩), 상선암(上仙岩)의 삼선암(三仙巖)과 사인암(舍人岩), 구담봉(龜潭峰), 옥순봉(玉筍峰), 도담삼봉(嶋潭三峰), 석문(石門)을 가리킨다. 조선시대의 1번 국도라 할 한양에서 충주, 문경을 거쳐 부산 동래에 이르는 동래로(東來路)에 인접한 지역이라 조선시대에도 많은 발길이 있었던 곳이다.

1802년 당시의 청풍 부사(府使)였던 안숙(安叔) 조영경(趙榮慶)은 음력 9월 9일인 중양절(重陽節)을 맞이하여 자신이 다스리는 지역 인근의 명승지를 유람하고 그 흥취와 견문을 시로 기록하고 당시의 유명 화가였던 기야(箕埜) 이방운(李昉運)에게 그림을 그리게 하여 시서화첩을 만들었다. 그것이 「사군강산삼선수석(四郡江山參僊水石)」첩(帖)이다.

‘사군(四郡)’이란 충청북도 내 청풍, 제천, 단양, 영춘을 가리키며, ‘강산(江山)’이란 이 지역 안에 흩어져 있는 명승들을 말한다. 하지만 첩의 이름은 조영경이 새로 지은 것이 아니라 중선암의 옥염대(玉艶臺)라는 큰 바위에 새겨진 글씨를 따온 것이다. 1717년 당시 충청도 관찰사로 있던 윤헌주(尹憲柱)가 '四郡江山 三仙水石'이란 글씨를 쓴 뒤 태삼(泰三)이라는 석공을 시켜 각자(刻字)시켰는데 그 글을 첩의 제목으로 삼은 것이다.

이 당시 조영경이 방문한 곳은 단양팔경에 따른 것은 아니다. 조영경은 먼저 청풍군 객사 동쪽에 있던 누각인 옛 한벽루에 올라 청풍강 건너에 있는 금병산의 원경을 감상한 다음 지금의 청풍대교 부근 강물 속에 있는 평등석 암반에서 술잔을 곁들여 사방의 경치를 즐겼다. 그런 뒤, 다시 신선이 노닌다는 도화동 계곡을 거쳐 옥순봉으로 향했다. 청풍은 예전에 청풍선부(淸風仙府)로 불릴 만큼 경치가 뛰어나고 산골이 깊었다. 이어 제천의 의림지를 유람하고 그 며칠 뒤에는 말과 도보로 조금 멀리 떨어진 월악산 자락 수렴폭포의 장관도 감상하였다.

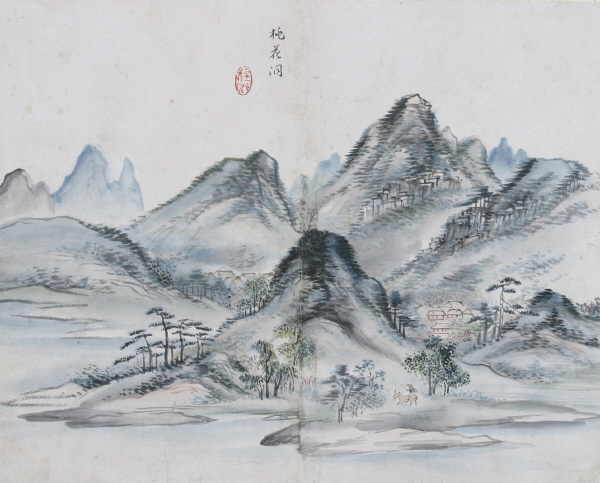

첩의 그림은 도화동(桃花洞)부터 시작된다.

도화동은 청풍에 위치한 승경으로 지금의 청풍대교에서 동쪽으로 2.5㎞쯤 떨어진 곳에 있었다고 한다.

조선 전기의 정인지(鄭麟趾)는 “도화마을 길은 신선 노니는 곳이요, 단풍든 계곡과 산은 비단으로 수놓은 병풍 같네![桃花村路神仙境, 楓葉溪山錦繡屛]”라고 읊었으며, 『제천군지』에서는 “도화동천(桃花洞天)은 청풍면 도화리에 있다. 청풍에서 강줄기를 거슬러 올라 동으로 10리쯤 위에 금수산의 무성한 녹음이 앞에 가로질러 흐르는 파수(巴水)의 유유한 물줄기에 잠겨 거꾸로 춤을 추어 굼실거리고, 산수의 조화가 잘 이루어져서 그대로 미의 상징이요 별세계다. ……도화리를 예부터 무릉도원(武陵桃源)이라 부른다.”라고 했다.

| ▶파수(巴水) : 충주호가 들어서기 전 이곳을 지나는 남한강의 옛 이름. 청풍 사람들은 자기 마을을 지나는 강을 청풍강이라 불렀다. |

그러나 지금 청풍면에 있는 도화리는 그림 속 도화동의 옛 모습이 아니다. 원래 복숭아나무 군락지였던 이 곳은 1985년 충주댐이 건설되면서 수위가 높아지면서 많은 자취가 수몰되었다.

그림에 따르면 평등석은 지금의 청풍대교 부근 강 한가운데 있던 바위다. 그래서 그림 속에 보이는 것처럼 배를 타고 강 가운데로 나가야했다. 이 바위들 역시 충주댐으로 수위가 높아지면서 강물 속으로 사라졌다. 다섯 개의 널찍한 반석 위에 나뉘어 앉은 갓 쓰고 도포 입은 선비들은 각기 술을 마시거나 시를 짓기도 하며 풍류를 즐기는 모습이다.

청풍군 관아와 그곳에서 건너다보이는 금병산(錦屛山)을 그렸다. 근경에는 바깥담으로 둘러싸여 있는 청풍 관아를 동헌과 서헌으로 나누어 그리고, 원경에는 옛 청풍 관아에서 동북 방향으로 강 건너에 있었다는 금병산을 평행으로 펼쳐서 그렸다. 오른쪽에 높이가 다르지만 서로 연결된 2층 누각의 두 건물이 한벽루다. 관아답지 않게 고요하고 여유로운 분위기다.

조영경은 청풍 관아의 모습을 첩에 이렇게 읊었다.

僻邑官員做事奇 궁벽한 고을에 근무하는 관원들은 기이한 일 좋아하여

讀書餘暇釣絲垂 글 읽고 난 여가에는 낚싯줄 드리우네.

樓云明月如生影 명월이라 부르는 누각에는 밝은 달그림자 나타나고

地卽淸風不待吹 땅 이름이 청풍이니 바람 불기를 기다리지 않네.

청풍읍내의 옛 관아가 있던 자리 역시 수몰되면서 한벽루 등의 건물이 청풍면 물태리에 조성된 청풍문화재단지로 이전되었다. 또한 건너편의 금병산도 태반이 물에 잠겨 나즈막해진 산봉우리의 능선만 남아 있을 뿐이다.

도담(島潭)은 ‘섬[島]이 있는 못[潭]’이라는 의미다. 그곳에 있는 세 봉우리는 도담삼봉(島潭三峯)이라 하여 단양의 비경 중에서도 으뜸으로 손꼽는 곳이다. 그림에는 도담삼봉 상류에 있는 ‘석문(石門)’도 함께 그려 넣었다. 깎아 만든 것처럼

반듯한 돌문 모양으로 그렸지만 실제는 수십 척에 달하는 무지개 모양의 바위구멍이다. 석문 역시 단양팔경 중의 하나이다.

일찍이 겸재 정선도 1721년부터 1726년까지 경상도 하양(河陽) 현감으로 근무할 때 이곳 사군(四郡)의 경관을 그렸고, 김홍도 역시 영풍(榮豊) 현감에 재직할 때 정조로부터 명을 받아 사군(四郡)산수를 그린 일이 있었다.

참고 및 인용 : 향토문화전자대전(한국학중앙연구원), 신정일의 새로 쓰는 택리지 1(신정일, 2012, 다음생각)