1796년부터 1797년 사이에 한강과 임진강을 유람하며 <한임강명승도권>을 그렸던 지우재(之又齋) 정수영(鄭遂榮, 1743 ~ 1831)은, 1797년 가을에 다시 금강산 유람을 떠난다.

이 여행에 정수영이 전 해에 남한강의 휴류암(鵂鶹巖)을 지나다가 피리소리에 끌려 만났던 헌적 여춘영(呂春永, 1734~1812)이 동행했다. 정수영은 이때 내외금강(內外金剛)과 해금강(海金剛)을 유람하면서 유탄(柳炭)으로 풍경을 사생하였다. 그리고 2년 후인 1799년, 1797년의 초본(草本)을 바탕으로 6개월의 작업 끝에 「해산첩(海山帖)」을 완성하였다.

정수영의 「해산첩(海山帖)」에 나타난 금강산의 풍경들은 이제껏 보아왔던 금강산의 그림들과는 너무 다르다. 정선이나 김홍도와는 달리 그림을 그림답게 만들기 위해 보이는 풍경을 미적으로 재구성하지 않고 자신이 직접 본 현장의 모습을 자신이 인지한 방식대로 그리려고 노력했다. 이는 정수영이 문인화가라는 특성도 있겠지만, 지리학자였던 증조부 정상기(鄭尙驥)로부터 이어지는 집안의 가풍에서 오는 회화관도 상당한 영향을 받은 까닭으로 보인다.

그래서 평범한 구도에 특별한 기교를 부리지 않고 사실적 묘사에 충실하려 했던 그의 그림들은 투박하다는 느낌까지 든다.

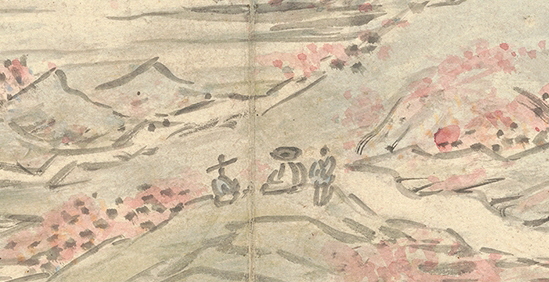

이 수묵산수화는 정수영이 그린 것이 아니다. 그림에는 담탕(淡宕)이 그렸다는 관지가 있는데, 누구인지는 알려져 있지 않다. 또한 정수영이 무슨 의미와 의도로 이 산수화를 첩의 1면에 넣었는지도 알 수 없다.

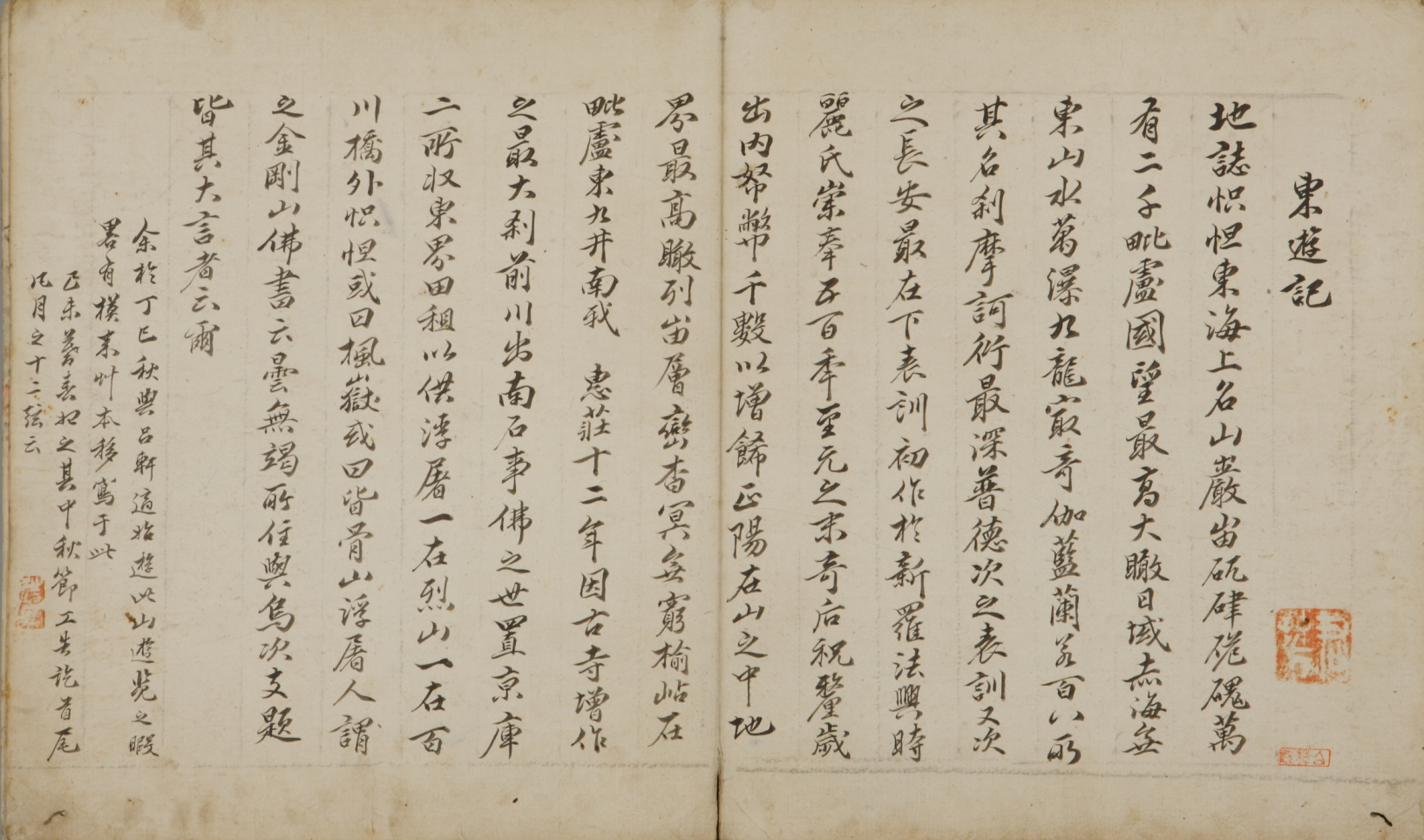

<동유기(東遊記)>라는 제목 아래 정수영은 「풍악지지(楓嶽地誌)」를 인용하여 금강산의 내력을 소개하였다.

【「지지(地誌)」에서는 기달(怾怛)을 동해의 명산이라고 한다. 석굴에서 바위가 굴러서 위태로우며, 1만 2천 봉우리 가운데 비로봉과 국망봉이 가장 높은데, 해가 뜨는 동쪽 바다 끝을 굽어본다. 경치는 만폭동과 구룡연이 가장 기이하다. 가람(伽藍) 과 난야(蘭若) 는 108개이다. 이름난 사찰은 마하연(摩訶衍)이 가장 깊이 있다. 보덕굴은 다음이며, 표훈사가 그 다음이며, 장안사가 가장 아래에 있다...(중략)...

기달산은 풍악산(楓嶽山), 또는 개골산(皆骨山)이라 하는데, 승려들은 금강산(金剛山)이라고 부른다. 불서(佛書)에 “담무갈(曇無竭)이 거주한 곳이다.”라고 하였기 때문에 오차(烏次), 지제(支題) 와 함께 모두 설법하는 곳이라고 하지만, 모두 그들이 크게 내세워서 말하는 것이다.】

| ▶기달(怾怛) : 불교용어에서 따온 금강산의 이름 중 하나 ▶가람(伽藍) 과 난야(蘭若) : 사찰(寺刹), 사원(寺院) ▶담무갈(曇無竭) : 금강산에 머물고 있다는 담무갈보살(曇無竭菩薩). 금강산에서 만 이천 명의 권속을 데리고 살며 《금강경》을 설법한다고 알려져 있으며, 여기에서 금강산 일만 이천 봉이라는 말도 나왔다. ▶오차(烏次), 지제(支題) : 보살이 거처하는 곳 |

그리고는 끝에 조금 작은 글씨로 「해산첩」을 만들게 된 내력을 간단하게 적었다.

【나는 정사년(丁巳年) 가을에 헌적 여춘영과 처음으로 이 산을 구경하면서 틈틈이 대강 초본을 떠와서 그것을 여기에 옮겨서 그렸다. 기미년(己未年) 3월에 시작하여 그해 추석에 작업을 마쳤으니 전후하여 모두 6개월이 소요되었다.】

| ▶정사년(丁巳年) : 1797년. 기미년(己未年) : 1799년 |

정수영은 역삼각형의 구도로 금강산 일만 이천 봉을 그렸다. 화면 중앙 아래쪽에 산 위에 올라앉은 두 사람과 동자의 모습이 보인다. 정수영 일행이 앉아 있는 곳을 그 유명한 단발령으로 추정하기도 하지만, 어쩌면 단발령에서 20리를 더 가야 처음으로 금강산 모습이 제대로 눈에 들어온다는 철이령(鐵彛嶺)일 수도 있다. 어쨌거나 좌우로 고개를 돌려 눈 안에 들어오는 모든 풍경을 화면에 담은 듯하다. 한 가지 특이한 점은 원경의 산봉우리들이 모두 일직선으로 잘린 듯한 모습이다. 구름이 잔뜩 끼어 산을 가렸기 때문이었다.

정수영은 그림의 다음 면에서 당시의 상황을 이렇게 설명했다.

【새벽에 오던 비가 일찍 개어 재[嶺]를 넘었다.....

재 위에 오르니 일대에 구름이 가로 퍼져 하늘 끝까지 닿아 있어, 어느 것이 비로봉인지 중향성인지 어느 것이 가섭봉인지 혈망봉인지 알 수가 없다. 또 정확하게 가리키는 사람이 없어 구름이 끼지 않았어도 내가 어떻게 구별해 낼 수 있으랴?

보이는 것은 겨우 산허리와 산등성이 아래뿐이었다. 아는 사람이 이것을 본다면 충분히 알아낼 수 있을 듯하여 버드나무 숯[柳炭]으로 바라본 광경을 대략 그렸다. 아는 사람이 보고 일러주기를 기다린다.】

5면과 6면이 연결된 그림이다. 내금강에 진입하면서 바라보이는 장경봉, 관음봉, 지장봉을 5면에 그리고 6면에는 석가봉과 망군대맥(望軍臺脉), 그리고 하단에 장안사를 그렸다.

망군대(望軍臺)는 내금강지역 송라대 북쪽에 흰 바위로 된 깎아지른 절벽이다. 그림의 배치와는 달리, 내금강 한복판에 솟아있으며, 금강산에서 비로봉 다음가는 전망대로 알려져 있다.

장안사를 출발하여 영원암으로 향하는 길에 옥경대에 올라 그 앞에 우뚝 서 있는 명경대를 바라보며 그렸다. 명경대(明鏡臺)는 내금강 백천동(百川洞)에 있는 바위절벽으로, 바위 면이 깨끗이 다듬고 갈아놓은 듯 반반하여 마치 거울처럼 보인다 하여 명경대라는 이름을 얻었다.

그 옆에 보이는 지옥문(地獄門)은 지옥의 사자같이 생겼다는 사자봉(使者峰) 아래쪽에 있는 봉우리인데 그림에는 작은 바위처럼 그려졌다.

【명경대(明鏡臺)에서 다시 앞으로 나아가면 돌길이 매우 험하고 가마를 타고는 갈 수가 없고 지팡이를 짚고도 가기가 어려워 가까스로 암자에까지 올라왔다. 암자에는 스님 한 사람만 있었다. 암자 주변에 있는 봉우리들은 모두 기이한 절경이었고, 암자에서 서남쪽으로 옥추대(玉抽臺)가 있다.】

영원암(靈源庵)은 내금강 지장봉(地藏峯) 기슭의 평평한 언덕 위에 있는 암자이다. 신라 때 영원조사라는 스님이 살면서 도를 닦았다는 곳이다.

참고 및 인용 : 해산첩(이수경, 국립중앙박물관), 북한지리정보(2004, CNC 북한학술정보),

'우리 옛 그림' 카테고리의 다른 글

| 정수영 해산첩(海山帖) 3 (0) | 2021.06.30 |

|---|---|

| 정수영 해산첩(海山帖) 2 (0) | 2021.06.27 |

| 산재망성도(山齋望星圖) (0) | 2021.06.18 |

| 부채그림 (0) | 2021.06.14 |

| 산거(山居) 시의도(詩意圖) 2 (0) | 2021.06.07 |