강세황이 언제부터 그림을 그리기 시작하였는지는 분명하지 않다. 10세 때에 도화서 생도를 뽑는 시험에서 어른을

대신하여 등급을 매겼는데 조금도 틀림이 없어 나이 든 화사(畵師)들이 탄복하였다는 전설 같은 이야기가 전해지는

것으로 보아 일찍부터 그림에 재질과 관심이 있었을 가능성은 높다. 강세황은 25세 때인 1737년에 방안 네 벽에 산수를 그리고는〈산향기(山響記)〉라는 글을 쓴 것이 있다. 강세황은 이때 식구가 많아 생활이 어려운 본가에서 나와, 처가가

안산으로 내려가며 비어둔 염초교동의 처갓집에 살고 있었다.

【나는 성품이 아름다운 산수를 좋아했다. 하지만 일찍이 우울증을 앓은 탓에 다니는데 어려움이 있어서 한 번도 높은

곳에 올라 바라보고 싶은 소원을 이루지 못했다. 오직 그림 그리는 일에 흥미를 붙여 스스로 즐겼다. 그러나 아취를

기이하게 하고 생각을 원대하게 한들 어찌 진짜 산수로 즐거움을 삼는 것만 하겠는가. 이것은 진실로 나의 병을 잊고

나의 소원을 보상하기에 충분치 않았다.

일찍이 구양자(歐陽子)가 한 말을 보니 ‘거문고를 배워 그것을 즐기면 몸에 병이 있는 줄도 모르게 된다’고 하였다.

그래서 다시 거문고에 뜻을 두어 그 한가하고 담박하며, 그윽하고 고원한 소리를 얻음으로써 내 마음의 뜻을 조화롭게 하고 내 우울함을 털어버리려 하였다. 옛날 백아(伯牙)가 거문고를 연주하면 자기(子期)는 그의 뜻이 산수에 있음을

알아차렸다 한다. 대개 거문고가 내는 소리는 산수와 꼭 어울린다. 그러나 내가 어찌 깊은 골짝, 기이한 바위, 나는 듯한 폭포수, 사나운 물결 사이에서 거문고를 안고 그 자연의 소리를 부려 서로 화답하고 호응하게 하겠는가.

이에 거처하는 작은 서재 네 벽에 온통 산수화를 그렸다. 산봉우리가 첩첩이고 하늘은 물방울이 맺힌 듯 푸르렀으며,

계곡 사이로 샘물이 내닫고 구름사이로 봉우리가 솟아 나왔다. 은둔자의 거처와 도사의 집, 절간들이 크고 높은 나무

사이에 은은하게 보일 듯 말 듯 비치고, 들판의 다리와 고기잡이배에 노니는 사람들이 그치지 않았다. 아침저녁으로

눈비 내리고, 어두워지고 밝아지는 흐름이 뚜렷이 눈에 보였다. 진짜 산수만 못하다고 할 만한 것은 오직 자연의 맑은

소리가 없는 것뿐이었다.

내가 이따금 거문고를 만져 곡조를 타서 그 사이에서 궁음(宮音)과 상음(商音)을 내면 예스러운 곡조와 우아한 운치에

나도 모르게 시원스레 그것과 하나가 되었다. 어떤 때에는 세찬 여울물이 돌에 부딪는 듯도 하고, 더러는 잔잔한 바람이 솔숲에 드는 듯도 하였으며, 때로는 어부들의 뱃노래 같기도 했고, 혹은 절간의 저물녘 종소리 같기도 하였다. 더러는

숲속에서 우는 학과 같기도 하고 이따금은 물속에서 읊조리는 용과도 같아서 산수 간의 모든 소리가 다 갖추어져

있었다. 이미 경치를 모두 살렸고 또 그 소리도 얻은 것이다. 이 둘이 합쳐져 하나가 되니 문득 그림이 그림인지

거문고가 거문고인지조차 알지 못하게 되었다. 이를 얻어서 바야흐로 병을 잊고 소원을 풀며 마음도 평화롭고

우울함까지 달아났다. 그러니 내가 또 어찌 반드시 채비를 차려 몸과 정신을 수고롭고 힘들게 하면서 험한 곳을 오르고 자갈밭을 헤친 뒤에야 비로소 유쾌하게 여기겠는가. 종소문(宗少文)은 그가 예전에 다녀본 곳을 방에 그려두고서

‘거문고 곡조로 온 산을 울리게 하고파라((撫琴動操 欲令衆山皆響))’라고 하였으니 진실로 나보다 먼저 터득한 사람이라 할 만하다. 그리하여 나의 서재 이름을 산향(山響)이라고 붙였다.】

|

▶〈산향기(山響記) : 『표암집』에는 <산향재기(山響齋記)>로 되어 있다. ▶구양자(歐陽子) : 북송의 사상가 구양수(歐陽修, 1007~1072). 문장에 뛰어나 당송 팔대가의 한 사람으로 꼽힌다. ▶‘거문고를 배워 그것을 즐기면 몸에 병이 있는 줄도 모르게 된다’ : 구양수의 「동재기(東齋記)」에 나오는 구절. ▶백아(伯牙), 자기(子期) : 두 사람 모두 중국 춘추전국시대의 초(楚)나라 사람으로, 백아는 거문고의 명인이었고 종자기(鍾子期)는 나무꾼이었지만 백아의 거문고 연주를 가장 잘 알아주는 사람이었다. 그러다 종자기가 죽자 백아는 지음(知音)을 잃었다고 탄식하며 이후로는 다시 거문고를 연주하지 않았다고 한다. ▶종소문(宗少文) : 종병(宗炳, 375~443). 남조 때 송나라 남양(南陽) 사람. 소문(少文)은 자다. 송나라 무제의 부름에도 나아가지 않고 산수를 즐기며 삶을 보냈다. 노년에는 그가 다녔던 산수를 그려놓고 ‘방안에 누워 즐긴다‘는 와유(臥遊)를 했다. ‘거문고 곡조로 그림 가운데 온 산을 울리게 한다’는 그의 말은 당시 문인들에게 큰 감명을 주었다. 그래서 홍대용도 이 구절을 인용하여 누각을 짓고 이름을 ‘향산루(響山樓)’라 하였다. |

스물다섯의 젊은이가 쓴 글이라고 생각하기 어려울 정도로 그 감성의 깊이가 깊고 신선이 따로 없다는 생각이 들 정도로 와유산수를 즐기는 경지 또한 높아 보인다. 그래서 자연에서 나는 소리 빼고는 자신이 원하는 산수의 모습을 다 갖춘 듯 만족하는 방 벽에 그린 산수는 어떤 그림이었을까 궁금하지만 평생 ‘속기(俗氣) 없는 그림’를 지향했던 강세황의 일생을 생각하면 대단한 기교가 가득한 그림이 아니라 담백한 문인화(文人畵) 풍의 그림이었을 것 같다.

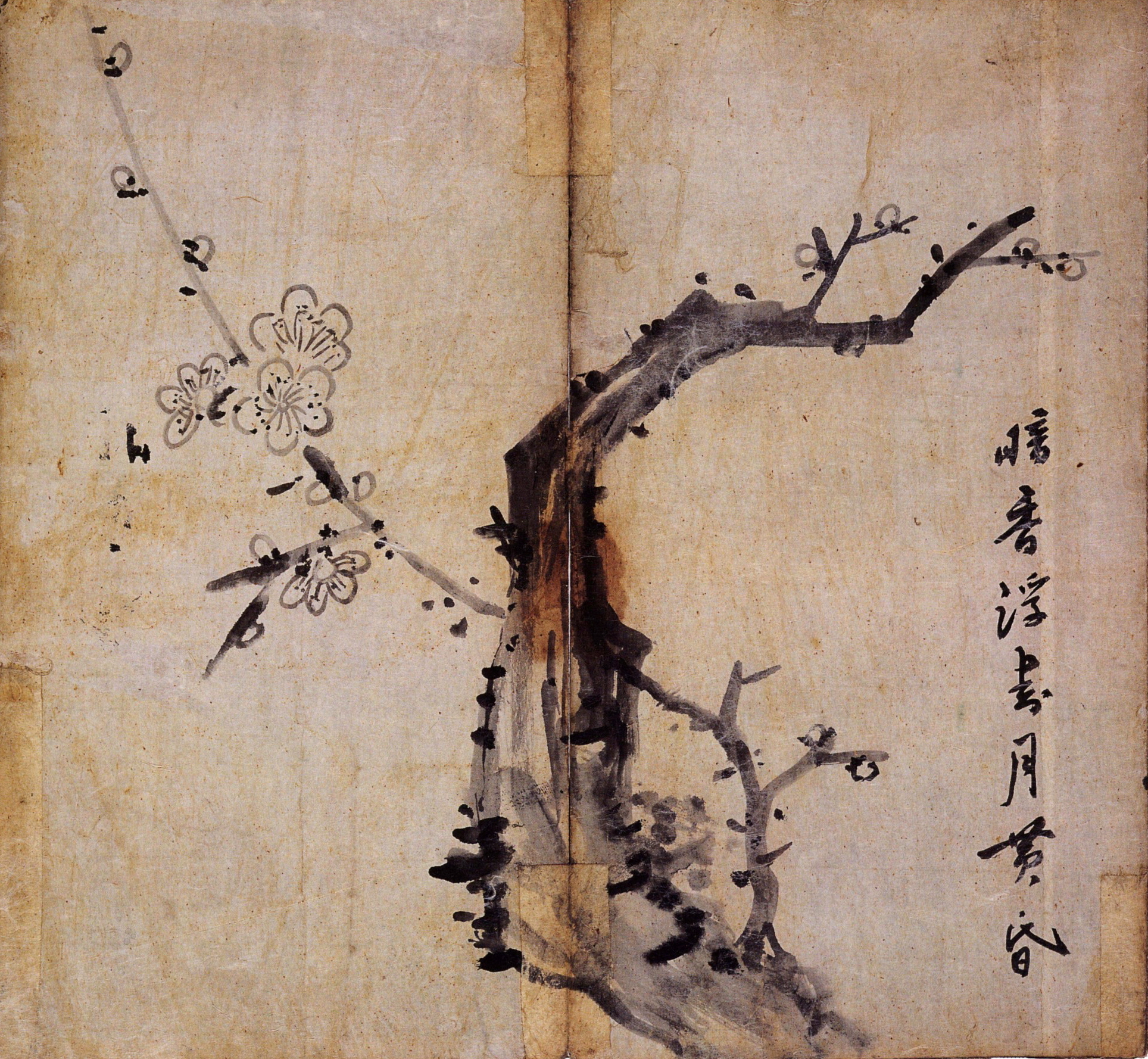

강세황의 글씨 습작노트라 할 『국조서법(國朝書法)』의 뒷면에는 매화, 산수 등 4폭의 그림이 실려 있다. 이는 강세황이 〈산향기(山響記)〉를 쓴 25세 때의 그림으로 현재까지 알려진 강세황의 그림 중 가장 이른 시기의 작품이다.

강세황은 「십죽재화보(十竹齋畵譜)」, 「고씨화보(顧氏畵譜)」, 「개자원화전(芥子園畵傳)」, 「당시화보(唐詩畵譜)」등과 같은 중국 화보들을 보며 독학으로 그림을 배운 것으로 알려져 있다. 그럼에도 강세황은 산수화 외에 화훼와 사군자까지

여러 화목(畫目)을 일생 동안 골고루 그렸다. 또 산수화도 초기에는 문인화로 시작하였지만 이내 진경산수화도 같이

그렸다.

<지상편도(池上篇圖)>를 그린 해인 1748년 여름. 강세황은 그림 13 점과 글씨 8폭으로 된 「첨재화보(忝齋畵譜)」를

만들었다. 첨재(忝齋)는 당시 강세황이 쓰던 호이다. 그림은 8폭이 산수화와 인물산수도이고 나머지 5점은 소나무, 채소, 매화, 들국화와 나비, 석류와 새를 그렸다. 화첩에 자신의 글씨와 그림이 모두 서투르기 때문에 어느 정도 속된 것을

면하게 되었다고 겸손을 보이면서, 처남 유경종의 청에 의하여 화첩을 만들게 되었음을 밝혔다. 유경종 또한 화첩 발문에 그 해 여름 강세황이 피서하기 위하여 자신의 집에 와서 술 마시며 시를 읊는 여가시간에 이 화첩을 만들게 되었다고

적었다.

한 인물이 정자의 난간에 기대어 연못을 바라보고 있는데 중국 화보에 흔히 보이는 중국화 풍의 인물이다. 이 그림 옆 장에는 <초당한거도>의 화제시(畵題詩)로 생각될만한 시 한편이 행서(行書)로 써져있다.

隱隱幽岩曲曲泉 숨은 듯 그윽한 바위에 굽이굽이 흐르는 샘물

石林茅屋兩三椽 돌 숲에는 서까래가 세 개뿐인 초가집

平生不盡江山興 평생 강산의 흥을 다하지 못하고

只是丹靑已可憐 다만 그림만 그리니 가련하다

시 끝에 예전 서울에 살던 집의 당호(堂號)인 산향재(山響齋)를 써 놓는 바람에 이 시를 모르는 후대 사람들이 이 시를

강세황의 자작시로 오해하는 일도 발생했지만 명대(明代)의 문인인 이동양(李東陽)의 시로 나중에 밝혀졌다.

강세황은 이 화보의 그림들을 그리면서 청나라의 화보집 「개자원화전(芥子園畵傳)」을 모범으로 삼았다고 했는데

그래서 그런지「첨재화보」에 실려 있는 다른 산수화들 역시 중국화의 분위기가 느껴진다. 어쩌면 이때까지는

강세황이 중국의 화보를 참조하며 거기서 사의(寫意)를 얻어 그림을 그리던 시기였을 가능성이 높아 보인다.

아래는 1749년에 그린 <방동현재산수도>로, 명나라 말기의 서화가인 동기창(董其昌)을 방(倣)해서 그린 산수도라는 의미다. 현재(玄宰)는 동기창의 자이다.

강세황은 그림의 발문에 이렇게 적었다.

"동현재가 일찍 북원(北苑)의 필의(筆意)를 모방하여 이 그림을 그렸다. 나도 또 따라서 이것을 그렸지만 동현재와는 거리가 멀다. 게다가 북원에 비긴다면 조금도 비슷한 곳이 없을 것이다. 더구나 종이가 딱딱해서 먹이 잘 먹히지 않았으니 어찌 볼 만하겠는가. 후일에 다시 좋은 종이를 찾아서 한 번 더 그려 볼 터이니 수지(綬之)는 우선 이 두루마리를 간직하고 기다리시게."

|

▶동현재(董玄宰) : 동기창 ▶북원(北苑) : 중국 오대 남당(南唐)에서 북송(北宋) 대의 화가인 동원(董源). 왕유의 뒤를 이은 대표적인 남종화파 화가이다. 남당(南唐) 때에 북원(北苑)부사를 지내 '동북원'이라고도 불렸다. |

그러니까 이 그림은 수지(綬之)라는 사람을 위해 그린 그림이다. 두루마리 형태인 이 그림의 발문 뒤에는 또 다른 그림이 그려져 있다. <계산심수도(溪山深水圖)>라는 그림이다. 위에 <방동현재산수도> 그림의 길이를 462.1cm라 한 것은 이 <계산심수도(溪山深水圖)>까지 포함한 두루마리 전체의 길이이다. 한 두루마리에 그림을 두 개 그린 이유에 대하여 강세황은 이렇게 적었다.

"수지가 병중에 이 두루마리를 가지고 그림을 청하였다. 이에 현재의 수묵산수 한 폭을 임모하고 아래에 남은 종이가 있기에 다시 <계산심수도> 한 폭을 그렸으니, 대개 심석전(沈石田)의 뜻을 모방한 것이다.“

| ▶심석전(沈石田) : 중국 명나라 중기의 문인화가인 심주(沈周). 석전(石田)은 호이다. |

수지(綬之)라는 인물이 병중에 있으면서 좋은 그림을 보고 병이 나았다는 옛 중국의 고사(古事)를 떠올리고 강세황에게 그림을 부탁한 모양이다. 강세황은 이렇게 두루마리에 두 점의 그림을 그린 후 ‘수지가 베개에 기댄 채 이 두루마리를 한 번 펼쳐보면 옛 진림(陳琳)이나 왕유(王維)의 그림처럼 사람의 질병을 치료해 줄지는 모르겠다’는 우스갯소리로 자신의 그림에 대한 기대에 쑥스러움을 표했다.

|

▶진림(陳琳) : 중국 원나라 초기의 화가. 자는 중미(仲美) ▶왕유(王維) : 수묵 산수화의 시조로 일컬어지는 중국 당대의 화가. 동기창은 그의 남북종화론(南北宗畫論)에서 왕유를 남종화의 시조로 올려 놓았다. |

정확한 작화 연도는 밝혀져 있지 않지만 ‘첨재(添齋)’라는 호를 쓰고 있어 같은 시대의 작품으로 추정되고 있는 <벽오청서도(碧梧淸暑圖)>가 있다. 짜임새 있는 구성과 여유로운 공간 배치, 활달하면서도 세련된 필묵법, 담채의 적절한 사용 등을 이유로 초기의 작품 가운데서는 대표작으로 꼽히는 작품이다.

'벽오청서'는 벽오동 나무 아래에서 더위를 식히는 선비를 주제로 다루는 그림으로 우리 나라와 중국에서 종종 그려지던 화재이다. 선비가 두 그루의 오동나무 밑 초가 마루에 앉아 마당을 쓸고 있는 시동을 바라보고 있다. 초가 주위는 대나무와 파초가 어우러져 있고 허술해 보이는 울타리가 오히려 초가의 분수에 맞아 나름의 정취가 그윽하다. 화제에 적은 대로 이 그림은 「개자원화전」의 <심석전벽오청서도(沈石田碧梧淸暑圖)>를 방(倣)한 것이다.

강세황의 그림이「개자원화전」의 화보와 비교해 공간 처리도 잘 되어 있고 깊이감도 더 있어 보인다. 또 이전의 그림에 비해 한층 더 격조도 높아진 느낌이다. 이렇듯 강세황의 그림도 안산에서 발전해 나갔다.

참고 및 인용 : 한국학대백과사전(한국학대백과사전 편찬위원회 편찬, 을유문화사)

한국의 미술가(안휘준 외 11인, 2006. 사회평론), 한국민족문화대백과(한국학중앙연구원)

'우리 옛 그림' 카테고리의 다른 글

| 강세황 5 - 송도기행첩 2 (0) | 2020.07.21 |

|---|---|

| 강세황 4 - 송도기행첩 1 (0) | 2020.07.20 |

| 강세황 2 - 청문당 (0) | 2020.07.14 |

| 강세황 1 - 표옹자지 (0) | 2020.07.12 |

| 강희언 사인삼경(士人三景) (0) | 2020.05.26 |