강세황의 처가인 진주(晋州) 유씨(柳氏) 가문이 안산에 근거를 갖게 된 것은 선조(宣祖) 때부터였다. 선조의 아홉 번째 딸인 정정옹주와 혼인하여 왕의 부마가 된 진안위(晉安尉) 유적(柳頔)에게 선조가 안산 일대를 사패지(賜牌地)로 하사해준 때문이었다. 이후 강세황의 처가는 안산의 부호(富戶)로 자리 잡으면서 기호남인(畿湖南人) 3대가의 하나로 손꼽히게 되었다. 그러나 당파적으로는 내내 남인계열에 속해왔었기 때문에 숙종 대의 경신환국(1680년)과 갑술환국(1694년)을 거치며 정치적 기반을 잃고, 영조 대에 이르러 강세황의 장인 유뢰(柳耒)와 그 아우 유래(柳徠)가 이인좌의 난에 연루되어 변고를 당하면서 집안은 급격히 쇠락하였다. 그리하여 강세황의 처가 역시 10여 년 전인 1732년에 한양을 떠나 안산의 향저(鄕邸)로 낙향한 상태였다.

안산에 내려온 강세황은 처가에서 5리쯤 떨어진 읍내에 거처를 잡고 그 후 근30년을 독서에 전념하는 한편 틈틈이 시서화와 악기 연주를 즐기며 지냈다. 안산 생활이 강세황에게 위로가 된 것은 처가인 청문당(淸聞堂)에 만권루(萬卷樓)라는 서고가 있었는데, 조선의 4대 장서가로 꼽힐 만큼 집에 책이 많았다. 또한 강세황이 ‘활 몇 바탕의 거리’라고 표현한 성호 이익(李瀷)의 성호장(星湖莊)에도 성호 이익의 부친 이하진(李夏鎭)이 연행 길에 사온 수천 권의 중국 서적이 있었다. 덕분에 강세황은 안산에서 학문의 깊이를 더하고 중국에 전래된 서학(西學)과 서구문물을 접하면서 시야를 넓혔으며, 더불어 서화를 비롯한 예술에 대한 안목도 한층 더 높일 수 있었다.

| ▶조선의 4대 장서가 : 강준흠(姜浚欽, 1768 ~ 1833)이 그의 저서 「독서차기(讀書箚記)」에 조선의 4대 장서가로 서울 이정구(李廷龜)의 월사고택, 진천 이하곤(李夏坤)의 완위각(宛委閣), 안산 유명천의 청문당과 유명현의 경성당(竟成堂)을 꼽았다. 유명천은 유명현의 10살 위 형으로, 강세황의 장인 유뢰는 유명현의 아들이다. 유명천은 후사가 없어 동생 유명현의 장남을 양자로 삼았다. |

처가인 청문당은 당시 정치권에서 소외된 남인(南人)과 소북(小北)계 인물들, 그리고 성호학파로 일컬어지는 성호 이익의 문인들이 자주 모여 문예활동을 하던 장소이기도 했다.

청문당에 출입하면서 강세황도 이들과 교유하게 되었다. 성호 이익을 비롯한 그의 아들 이맹휴 등 여주 일문의 명사들과 두루 사귀었으며, 양천 허씨 가문의 문인이자 화가였던 허필(許佖)과도 만나 깊은 교감을 나누었다. 또한 진주 유씨 가문의 사위로서 한 살 아래의 처남인 유경종(柳慶種)은 물론, 유경용(柳慶容), 유경농(柳慶農) 등 유씨 집안 인물들과 유씨 집안의 사위였던 이광환, 박도맹과도 어울렸다. ‘언덕 하나를 사이에 둔 채 같은 시냇물 소리를 듣고 같은 산을 바라보는 곳에 있던’ 조중보 (趙重普))와도 가깝게 지냈다. 또한 당대에 이미 그림으로 명성이 높았던 현재(玄齋) 심사정(沈師正)과의 만남도 이루어졌다.

시서화에 능한 강세황의 출현은 안산 인사들의 모임을 더욱 활기차게 만들었고, 강세황 자신도 이들과의 교유를 통하여 예술적으로 한층 더 발전할 수 있었다.

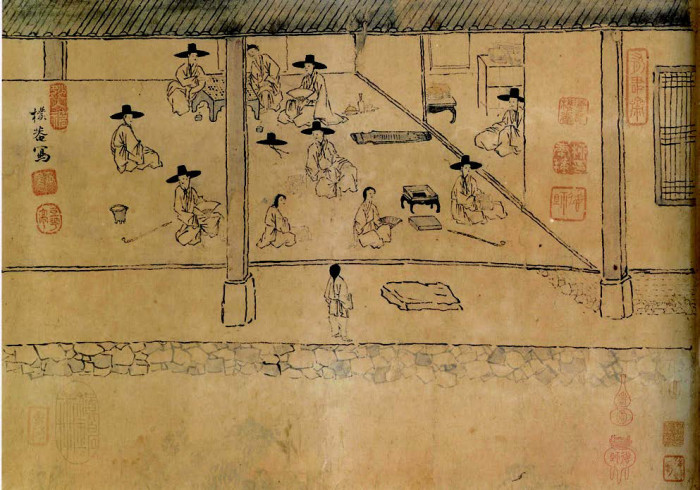

1747년 6월 초복 다음날, 안산 청문당(聽聞堂)에서 유경종과 강세황은 가까운 이들과 모여 복달임을 하며 즐겼다. 이 날의 일을 그린 것이 <현정승집도(玄亭勝集圖)>이다. 통상 선비들이 모여 글을 짓고 즐기는 모임을 아회(雅會)라 하고 그런 모임을 그림으로 그린 것을 아집도(雅集圖)라 한다. 허나 이 날은 애초에 글이 목적이 아닌 복날 풍습을 즐기기 위해 모인 것이라 맑고 우아하다는 뜻을 가진 ‘아(雅)’자를 쓰기가 민망했던지 승집도(勝集圖)라는 이름을 붙였다. 승집(勝集)은 ‘뛰어나게 아름답다’라는 뜻도 있다.

강세황이 그림을 완성하자 유경종이 모임을 설명하는 기문(記文)을 썼다.

【복날에는 가장회(家獐會)를 하는 것이 풍속이다. 정묘년 6월 1일이 초복이었으나, 이날 마침 일이 있어 다음날로 미루어 현곡(玄谷)의 청문당에서 회(會)를 열었다. 술이 거나해지자 광지(光之)에게 그림을 부탁하여 훗날의 볼거리로 삼고자 하였다.

모인 사람은 대개 11명이었다. 방안에 앉은 사람이 덕조(德祖), 문밖에 책을 들고 마주 앉은 사람이 유수(有受), 가운데 앉은 사람이 광지, 옆에 앉아 부채를 부치는 사람이 공명(公明), 마루 북쪽에서 바둑을 두는 사람이 순호(醇乎), 갓을 벗은 채 머리를 드러내고 대국하는 사람이 박성망, 그 옆에 앉아있는 자가 강우(姜佑), 맨발인 사람이 중목(仲牧)이다.

동자(童子) 두 사람은 책을 읽고 있는 자가 경집(慶集), 부채를 부치고 있는 자가 산악(山岳)이다. 대청마루 아래에 시립하고 있는 자는 집안의 일꾼 귀남이다.

이때 장맛비가 막 걷히고 초여름 매미 소리가 들려왔다. 거문고와 노래 소리가 번갈아 일어나는 가운데, 술 마시고 시를 읊으며 피곤함을 잊으니 그 흥취가 족히 즐길만했다. 그림이 완성되므로 덕조가 기문을 짓고, 모든 이들이 각기 시를 지어 이 아래 붙인다.】

| ▶가장회(家獐會) : 가장(家獐)은 ‘개장’을 의미하는 것으로, 복날 모여 개장국을 먹는 것을 뜻한다. ▶정묘년 : 1747년 ▶광지(光之) : 강세황의 자 ▶덕조(德祖) : 유경종의 자 ▶유수(有受) : 유경종의 사촌인 유경용 |

이날 모인 사람들은 진주 유씨 가문 사람과 그 인척관계에 있는 사람들이다. 유경종을 중심으로 사촌 아우들인 유경용과 유경농(글 중의 公明), 유경종의 아들인 유성(山岳)과 족질인 유겸(仲牧), 유경종의 매형인 강세황과 강세황의 아들인 강인(姜佑)과 강흔(慶集), 유경용의 매형인 박도맹(醇乎)과 그의 혈족으로 보이는 박성망이 자리를 같이하였다. 강인과 강흔은 이 무렵 유성과 함께 유경종을 스승으로 삼아 글을 배울 때였다.

강세황도 이때 시 한 수를 지어 붙였다.

【탁 트인 산 위 누각엔 술잔이 널려 있고

졸졸 흐르는 시내가 난간까지 닿았네.

거문고 가락 솔바람 따라 멀리 흩날리고

맑은 날 우박 치듯 바둑돌 소리 차갑구나.

내키는 대로 시를 읊조리며 다투어 화답을 재촉하고

세세히 옮긴 그림 서로 다퉈 돌려보네.

촛불 잡고 흠뻑 취하기를 사양하지 마시게

모름지기 흐르는 세월 빠름은 애석해 할 일이라.】

이 시 외에도 『표암유고』에 있는 〈寄海巖(해암에게 부치다)〉에는 , 강세황이 이날의 모임에 감사해하며 유경종에게 다시 시 한편을 보냈던 것으로 나타난다. 이 시는 모임이 지난 뒤에 강세황이 지은 것으로 추측된다.

【오랫동안 세상일에 얽매였으니, 어찌 좋은 회포가 있었던가?

여러 사람과 함께 정담을 나누고, 기쁜 잔치 열어 근심을 비웠네.

때는 바야흐로 초복으로, 시원한 바람이 장마를 걷어갔었네.

연못엔 깨끗한 물이 일렁이고, 평평한 들판에 푸른 벼가 넘실대었지.

자리를 펴고 또 술동이를 놓아두고, 마루와 창은 말끔하게 청소했었네.

현을 어루만지며 그윽한 곡조를 타고, 붓을 휘둘러 아름다운 문장을 지었지.

이야기 나누며 날 저무는 것을 잊고, 다시 산마루의 하얀 달을 맞이했었네.

남은 흥이 끝나지 않아, 청아한 노래를 박노인에게 듣기도 했었네.

이 즐거움 아마 사라지지 않을 터, 하나하나 그림에 남겨 두었으니.

아아! 애오라지 스스로를 즐길 뿐, 영화와 명예 따위가 어찌 귀하랴?】

| ▶박노인 : 박도맹 |

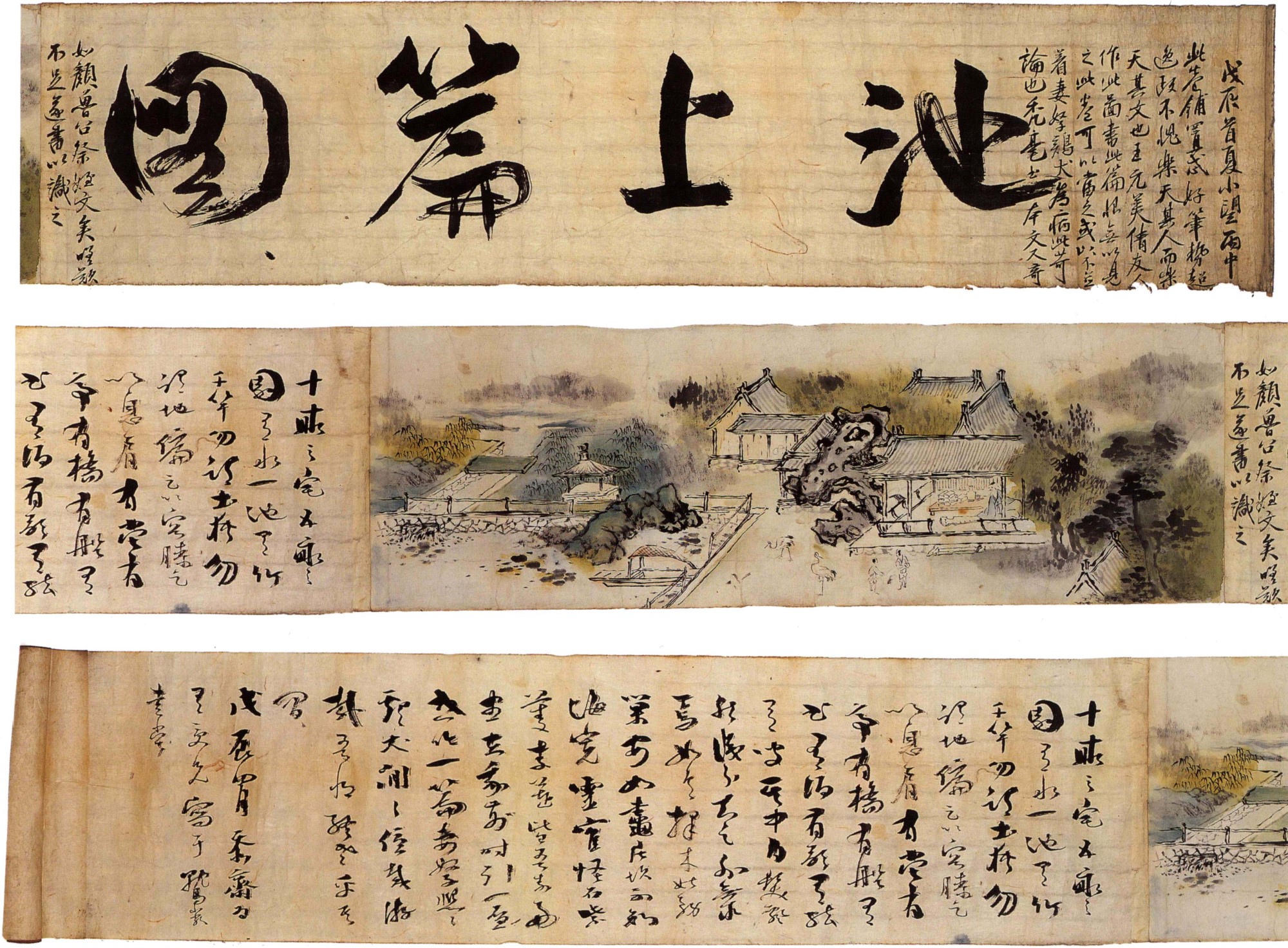

아래는 강세황이 안산에 내려간 지 5년째 되던 해인 1748년에 그린 <지상편도(池上篇圖)>라는 그림이다. 당나라 시인 백거이(白居易)의 ‘분수를 알고 만족할 줄 아는 삶 속에서 늙어가겠다’는 심정을 노래한 <지상편(池上篇)>이라는 시를 화재(畵材)로 삼아 그린 것이다. 2m가 넘는 두루마리 형태로 되어 있는 이 그림은, “무진년 4월에 첨재(忝齋)가 유수(有受) 형을 위하여 취암서당(鷲巖書堂)에서 그리다”라는 발문이 적혀 있다. 취암서당은 유경종의 사촌인 유경용의 집이다.

| ▶첨재(忝齋) : 강세황이 30대에 쓰던 호 ▶취암(鷲巖) : 안산에 있는 수리산의 봉우리. 수리는 독수리를 의미. |

그림의 주인 유경용은 그림에 이렇게 기문을 적었다.

【무진년 초하(初夏) 소망(小望), 비오는 중에 적다. 이 두루마리는 배치도 좋고 필치도 빼어나 정말로 백거이의 사람됨과 문장에 부끄럽지 않다. 왕세정(王世貞)이 그 벗에게 〈지상편도〉를 그리게 하고 〈지상편〉을 쓰게 했다는데, 아쉽게도 그것을 볼 길이 없으나 이 두루마리로써 아쉬움을 달랠 만하다. 누군가가 아내와 아이들, 개와 닭을 모두 그리지 않았다고 탓한다면 이는 가혹한 평가라 하리라. 뭉툭한 붓으로 쓴 본문은 더욱 기이하여 마치 안진경(顔眞卿)이 그 조카를 위해 쓴 제문과 같다. 감탄만으로는 부족하여 마침내 이렇게 적는다.】

| ▶초하(初夏) : 한문으로는 이른 여름이라는 뜻이지만 음력 4월을 가리킴. ▶소망(小望) : 통상 음력 정월 보름 하루 전인 열 나흗날을 가리키는 말로, 여기서는 보름 하루 전인 4월 14일을 가리키는 말로 추정된다. ▶왕세정(王世貞) : 격조를 소중히 여기는 의고주의(擬古主義)를 주장했던 중국 명나라의 문학자 ▶아내와 아이들, 개와 닭을 모두 그리지 않았다 : 백거이의 〈지상편〉시에 “아내와 자식들 환한 표정, 닭과 개도 한가롭네.”라는 구절이 있어 이를 해학적으로 표현한 것. ▶안진경(顔眞卿) : 왕희지(王羲之)의 전아(典雅)한 서체에 대한 반동이라 할 만큼 남성적인 박력과 균제미(均齊美)로 당대(唐代) 이후의 중국 서도(書道)를 지배했던 당(唐)나라의 서예가. |

강세황의 처남 유경종은 이익의 문하에서 수학한 학자이자 서예가였다. 집안이 당한 당화(黨禍)에 대한 혐오로 과거를 거부하고 일생을 안산에서 독서와 시문 창작에 전념하며 재야문인으로 살았는데 그가 지은 시는 지금도 4,000여 수나 전한다고 한다. 자신 역시 가세가 기울어 어려운 가운데서도 강세황의 안산 생활을 물심양면으로 도와주었다. 강세황은 처남 유경종에 대하여 이렇게 썼다.

【기쁠 때나 슬플 때나 마음과 취미가 서로 좋아하는 것이 젖과 물을 한데 조화한 것 같았다. 나는 본시 불우하여 평민으로서 곤궁하게 지냈고, 중년에 아내를 잃고 쓸쓸히 갈 곳 없는 신세가 되었는데, 공(公)은 누님이 있고 없는 것을 관계치 아니하고 정리와 사랑이 더욱 두터웠다. 나도 마음을 알아주는 사람이라고 서로 허락하고 시 한 편이나 글씨나 그림 한 장이 있을 적마다 서로 마주앉아 감상하며 칭찬하였다.】

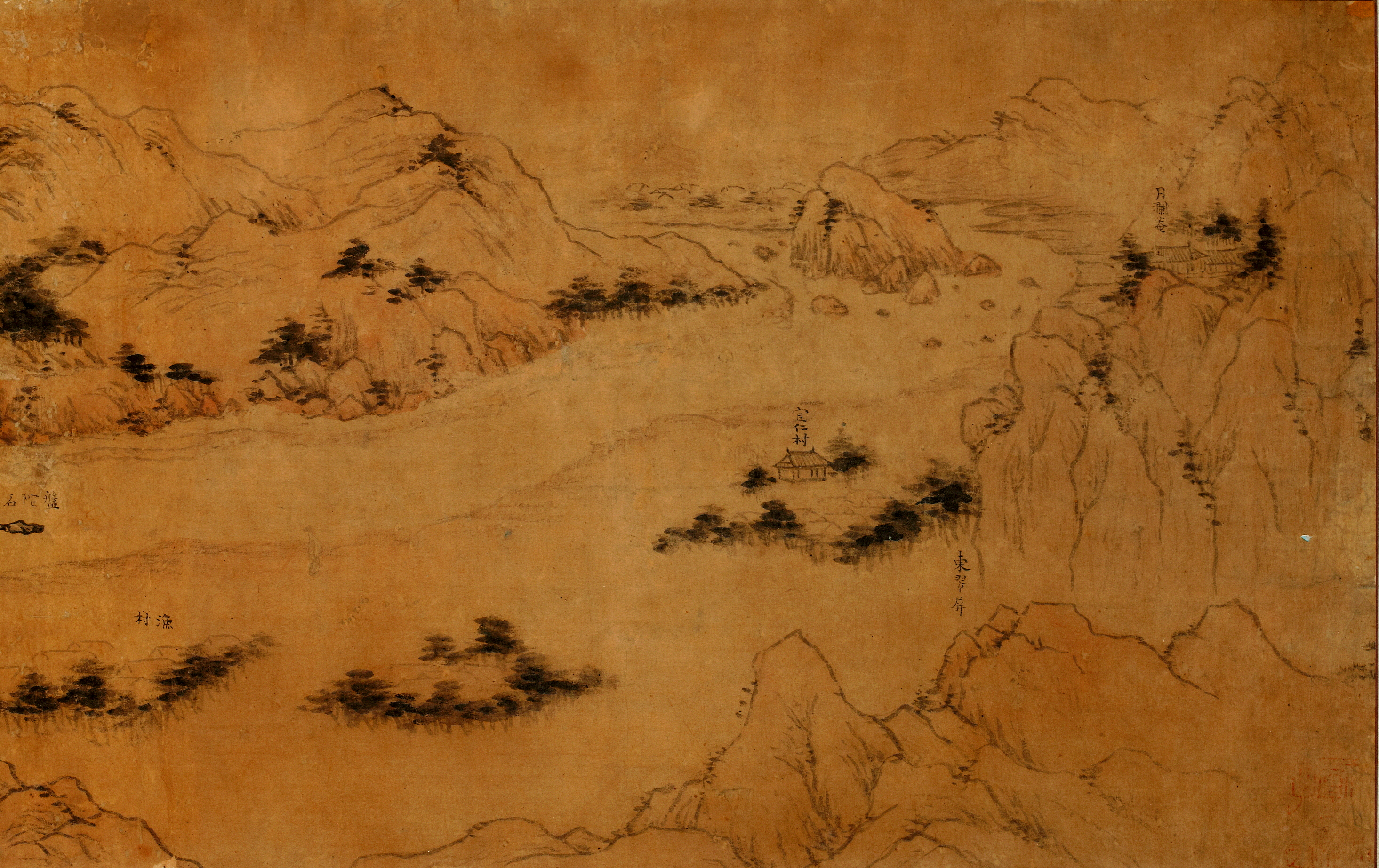

강세황은 39세 때인 1751년에 71세의 성호 이익을 위하여 <도산서원도>를 그렸다. 당시 이익은 병이 위독한 중에 주자와 이퇴계를 사모하는 마음에 죽기 전에 제대로 그린 도산서원 전경을 보고 싶다며 강세황에게 그림을 부탁했다.

그림에 붙인 강세황의 발문(跋文)이다.

【성호 이익 선생께서 질병이 위독한 가운데 세황에게 명하여 무이도(武夷圖)를 그리라고 하셨다. 이미 완성되자 또 도산도(陶山圖)를 그리라 명하셨다. 이에 세황이 가만히 생각해 보건대, 천하의 아름다운 산수를 어찌 한정할까마는 지금 선생께서 유독 이 두 지역을 집어내어 신음하고 지쳐 있을 때 본을 떠서 그리라고 한 것은 어쩌면 주자와 퇴계 두 선생이 중하기 때문이 아니겠는가! 이런 점에서도 선생께서 선현을 사모하고 도의를 좋아하는 뜻을 급박한 시간이나 왕망한 경우에도 잊지 않음을 볼 수 있었다.

무릇 그림은 산수화보다 어려운 것이 없으니, 산수가 너무 크기 때문이고, 또 진경을 그리는 것보다 어려운 일이 없으니 흡사하게 그리기가 어렵기 때문이다. 더구나 우리나라 진경을 그리는 것보다 어려운 일이 없으니, 진면목을 놓쳤을 경우에 이를 가리기 어렵고, 또 눈으로 아직 보지 못한 경계를 그리는 것보다 어려운 일이 없으니, 어림짐작으로 흡사하게 그리기가 어렵기 때문이다.

세황은 아직 몸소 도산(陶山)에 가본 적이 없다. 세간에 전해오는 도산도는 차이가 많아, 누가 진면목을 얻었는지 분간하기 어렵다. 이 그림은 선생께서 예전부터 소장해오던 본(本)에 따라 구본(舊本)을 모사한 것인데, 누가 그렸는지는 모르지만 붓놀림이 졸렬하여 물체를 형상하지 못했고 위치도 잘못되어 이치에 닿지 않으니, 흡사하지 않음은 물론이고 반드시 그림을 모르는 사람이 억지로 그린 것이다. 지금 비록 비슷하게 그리려고 하지만 그것이 가능하겠는가. 그러나 선생께서 이 그림을 취한 것은 퇴계선생 때문이지 도산서원( 陶山書院)때문이 아니므로 한 조각 계산(溪山)이 흡사한지 아닌지 하는 것은 또한 따질 만한 것이 못된다.

세황이 이에 느낀 바가 있다. 고인(古人)의 도가 서적에 펼쳐 있으니 바로 도산도 구본이고, 궁벽한 고을 보잘 것 없는 학자는 바로 자신이 아직도 도산에 가보지 못한 사람이다. 고인의 찌꺼기를 따라 터득하기를 구하는 것은 이 그림이 진면목을 잃은 것과 무슨 차이가 있겠는가?

세황이 장차 행장을 꾸려 곧바로 도산으로 달려가 취병과 농운(隴雲)의 승경을 모조리 탐방하고 돌아와 선생을 위하여 진면목을 그려드리고, 선생을 따라 고인의 대도를 강학하여 반생의 미혹함을 열기를 원한다.

신미년(辛未年) 10월 15일에, 시생(侍生) 진산(晋山) 강세황은 머리를 조아리고 공손히 발문을 짓는다.】

| ▶무이도(武夷圖) : 중국에서 경치가 빼어나기로 유명했던 복건성 무이산(武夷山)을 그린 그림이다. 무이산은 주자가 머물면서 강론과 저술에 몰두하였다 하여 성리학자들이 성산(聖山)처럼 여기던 곳이다. |

강세황의 이 그림은 강세황이 직접 현장을 보고 그렸다는 설과 이익의 집에 있던 그림을 보고 그린 것이라는 설이 혼재하고 있다. 그림을 소장하고 있는 국립중앙박물관도 이 그림을 강세황이 현장을 직접 가서 보고 그린 그림인 듯이 소개하고 있다. 그러나 강세황은 글에서 자신이 도산에 가본 적이 없다고 밝혔고 이익이 소장해오던 그림을 모사한 것이라는 사실도 분명히 밝혔다. 발문의 마지막에도 직접 현장을 가서 보지 못하고 그린 아쉬움에, 언젠가는 그렇게 하겠다는 의지를 토로한 것으로 보아 직접 가서 보고 그린 그림이 아님은 분명하다.

참고 및 인용 : 강세황과 김홍도, 18세기 안산 풍경(고려대 고고미술사학과 교수 변영섭/김동준), 한국번역원, 표암 강세황(예술의전당 서울서예박물관, 2004, 예술의전당), 조선의 주자가 되길 원했던 퇴계 이황과 <도산도(陶山圖)>(이상국, 2018, 월간민화),한국민족문화대백과(한국학중앙연구원)

'우리 옛 그림' 카테고리의 다른 글

| 강세황 4 - 송도기행첩 1 (0) | 2020.07.20 |

|---|---|

| 강세황 3 - 첨재(忝齋) 시절 (0) | 2020.07.18 |

| 강세황 1 - 표옹자지 (0) | 2020.07.12 |

| 강희언 사인삼경(士人三景) (0) | 2020.05.26 |

| 정선의 연강임술첩 (0) | 2020.05.08 |