담졸(澹拙) 강희언(姜熙彦)은 열일곱 살의 나이에 잡과인 음양과에 급제하여 이후 관상감(觀象監)의 종6품직인 천문학 겸교수(兼敎授)에까지 올랐다. 또한 궁중에서 쓰이는 기름·꿀·과일 등의 관리를 맡은 의영고(義盈庫), 종이를 만드는 일을 담당하던 조지서(造紙署)에서 근무하기도 했고 지방 목장 운영을 관장하는 감목관(監牧官)을 지내기도 했다. 그런 그가 취미 삼아 그린 그림들 가운데 몇 점이 지금까지 전해지고 있다.

강희언의 출생연도는 1710년생으로 잘못 알려져 왔다가 근래 들어서 1738년생으로 밝혀졌다. 정선 보다는 62살이 어리고 김홍도보다는 7살이 많다. "정선의 삼청동 옆집에 살면서 정선의 영향을 받았다."는 기록이 있다고는 하지만 강희언이 그림을 배울만한 나이가 되었을 무렵에는 정선이 이미 칠순을 넘긴 나이였으니 과연 얼마나 많은 교류와 지도가 있었을지는 의문이다. 반면 김홍도와는 꽤 가까운 사이였던 것 같다.

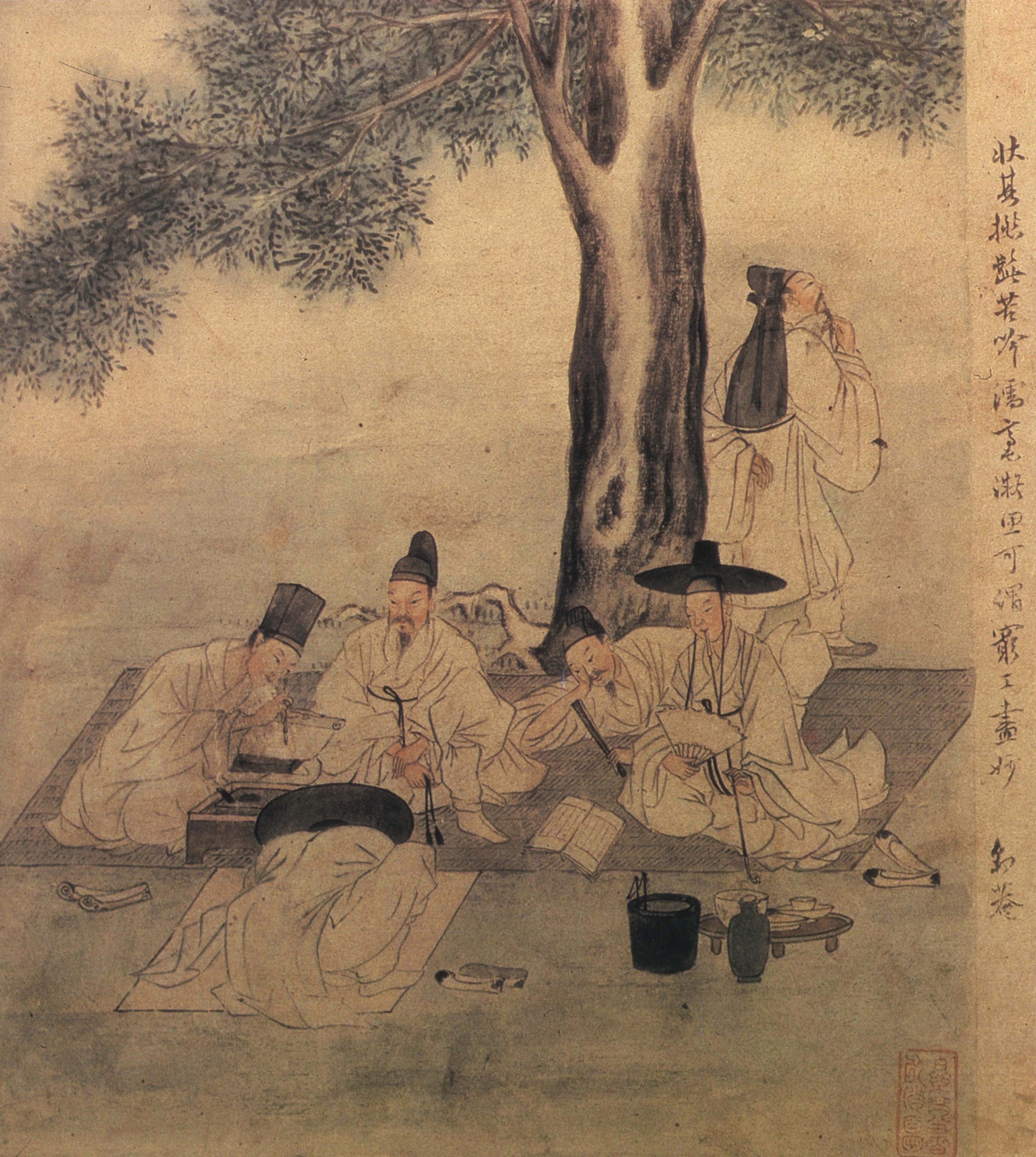

김홍도가 34세 때인 1778년에 여러 지방의 풍속을 담은 「행려풍속도병」을 강희언의 집인 담졸헌(澹拙軒)에서 그렸다는 기록이 있고, 김홍도의 <단원도(檀園圖)> 그림 속에도 강희언이 등장한다.

김홍도가 쓴 <단원도>의 제발(題跋)은 이렇다.

"창해(滄海)선생께서 북으로 백두산에 올라 변경까지 이르렀다가 동편 금강산으로부터 누추한 단원(檀園)으로 나를 찾아주셨다. 때는 신축년 청화절이었다. 뜰의 나무엔 햇볕이 따스하고 바야흐로 만물이 화창한 봄날에 나는 거문고를 타고, 담졸 강희언은 술잔을 권하고, 선생께서는 모임의 어른이 되시니 이렇게 해서 참되고 질박한 술자리를 가졌다. 어언 간에 해가 다섯 차례나 바뀌어 강희언은 지금 세상 에 없는 옛 사람이 되어 가을 측백나무에는 이미 열매가 열렸다. 나는 궁색하여 집안을 돌보지 못하고 산남(山南)에 머물러 역마를 맡은 관청에서 먹고 자고 한 것이 장차 한 해를 맞게 되었다. 이곳에서 홀연히 선생을 만나게 되니 수염, 눈썹, 머리칼 사이에는 구름 같은 흰 기운이 모였으되 그 기력은 연로하셔도 쇠하지 않으셨다. 스스로 말씀하시기를 봄에는 장차 제주도 한라산을 향하리라 하시니 참으로 장하신 일이다. 다섯 밤낮으로 실컷 술을 마시고 원 없이 이야기를 하기를 단원에서 예전에 놀던 것처럼 하였더니, 슬픈 느낌이 뒤따르는지라, 끝으로 <단원도> 한 폭을 그려 선생께 드린다. 이 그림은 그 당시의 광경이고 윗면의 시 두 편은 이날 선생께서 읊으신 것이다."

|

▶창해(滄海)선생 : 정란(鄭瀾, 1725~1791) ▶단원(檀園) : 김홍도의 집 ▶신축년 청화절 : 1781년 음력 4월. 청화절(淸和節)은 음력 4월을 달리 이르는 말로 간혹 4월 초하루를 일컫기도 한다. |

김홍도, 강희언, 정란 세 사람이 1781년 김홍도의 집에서 함께 어울려 즐거운 시간을 가진 일이 있었는데 그로부터 3년 후인 1784년 12월. 뜻밖에 정란이 영남 지방 안기역 찰방으로 있는 김홍도를 찾아왔다. 그래서 두 사람은 그 옛날의 일을 회상하며 5일 동안 술로 회포를 푼 후 김홍도가 예전 자신의 집에서 모였던 일을 그림으로 그리고 그 소회를 제발에 적은 것이다. 그림 속 김홍도는 거문고를 타고 있고, 정란은 그 가락에 맞춰 시를 읊는 둣하고, 부채를 들고 기둥에 기대듯 앉은 이가 강희언이다. 정란이 지었다는 두 편의 시 가운데 두 번째 시이다.

檀園居士好風儀 단원거사는 풍채가 좋고 자세가 바르며

澹拙其人偉且奇 담졸 그 사람은 장대하고 기이했네.

誰敎白首山南客 누가 흰 머리의 늙은 나그네를 영남 땅에 이끌어서

拍酒衝琴作許癡 술잔 부딪히고 거문고 타 미치게 만들었나!

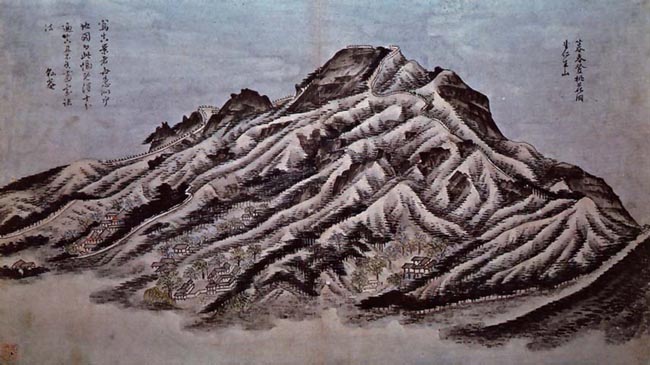

강희언이 그린 <인왕산도(仁王山圖)>는 정선의 인왕산 그림과는 그 느낌이 전혀 다르다. 산줄기를 사진처럼 사실적으로 그려내고 하늘을 푸른색으로 채색을 하여 언뜻 우리의 옛 그림 같지 않은 느낌이 든다. 전통 한국화에선 볼 수 없었던 원근법을 이용한 것도 특이하다. 그림 오른쪽 상단에는 “늦은 봄 도화동에 올라 인왕산을 바라보다(暮春登桃花洞 望仁王山)”라고 적었다. 지금 도화동이라 하면 마포구에 있는 동명을 떠올리게 되지만 여기서는 복사꽃이 많이 있었다는 창의문으로 올라가는 길의 백악산 자락 어딘가로 짐작된다. 그림 왼쪽의 글은 김홍도의 어릴 때부터 스승인 표암 강세황(姜世晃, 1713∼1791)의 평이다.

寫眞境者 每患而使乎也圖 而此幅 旣得十分逼眞 且不失畵家諸法

진경을 그리는 자는 그림이 지도 같이 되지 않도록 늘 경계해야 한다.

그러나 이 그림은 충분히 사실적이고 또한 화가들의 여러 화법을 잃지 않았다.

‘북궐의 아침안개’라는 뜻의 <북궐조무도(北闕朝霧圖)>는 제목대로 그림 속 건물과 풍경이 새벽안개에 덮여 아련하고 희미하다. 그림 속 새벽에 궁궐로 출근하는 벼슬아치들의 모습 역시 먼 인물들은 안개 속에 흐릿하다. 통상 조선시대의 북궐(北闕)은 경복궁을 가리키지만 이 그림의 궁은 당시에 폐허 상태인 경복궁이 아닌 창덕궁으로, 길 중앙 끝에 자리 잡고 있는 건물은 돈화문이다. 돈화문으로 향하는 넓은 길이 원근법으로 처리되었음을 알 수 있다. 이 그림에도 "새벽을 기다리며 신발에 서리가 가득하여 젖었으니, 내가 어찌 이 그림의 묘미를 알리오(更待漏靴滿霜 吾烏知此畵之妙)"라는 강세황의 글이 적혀 있다. 우연히 마주친 풍경을 그린 것이 아니라 사실적 표현을 위해 새벽에 실제로 저 장소에 나가 기다렸다는 점은 강희언의 그림에 대한 태도가 어땠는지를 짐작케 하는 대목이다.

강희언은 《사인삼경(士人三景)》이라는 풍속화도 남겼다. 사인(士人)은 통상 학식(學識)이 있되 벼슬을 하지 않은 선비를 가리키는 말이지만 그림 속 인물들의 격의 없고 해학적인 모습으로 미루어 양반보다는 중인(中人)들의 모습을 그린 것이 아닌가 하는 짐작을 하게 된다.

통상 선비들의 모임을 그린 그림들은 고아한 분위기와 격조를 나타내기 위하여 모임의 장소 주변의 수려한 자연이 동원되고 인물들은 그 안에 녹아있는 형태로 표현되어 왔지만 강희언의 《사인삼경》은 그 틀을 벗어났다. 강희언의 그림은 인물 중심이다. 그러면서도 선비의 고결함이나 꼿꼿함 같은 것을 내세울 생각은 애초에 없었던 듯 등장인물들은 하나 같이 자연스럽다 못해 한껏 흐트러진 모습으로 그려졌다. 어떤 의미에서는 김홍도의 풍속화를 미리 보는 듯한 느낌도 든다. 강희언이 그린 사인들의 삼경(三景)은 각기 그림 그리는 모습, 시 짓는 모습, 활 쏘는 모습이다.

그림 속 인물들의 그림 그리는 모습은 격조나 풍류와는 거리가 멀어 보인다. 모두가 그림 그리기에 몰두한 모습인데 웃통까지 벗어젖히고 붓에 매달려 있는 모양이 사뭇 진지하면서도 치열해 보이기까지 한다. 이 그림은 10여 년 전 LG의 노트북 광고 소재로도 사용되었었다.

<사인시음>도 마찬가지이다. 나무 그늘 아래의 돗자리 위에서 시를 적는 사람, 책을 들여다보는 사람, 모로 누워 턱을 괸 사람, 탁자가 없어 잔뜩 몸을 굽힌 볼품없는 자세로 무언가를 적는 사람까지 모두가 제각각이다. 그 와중에 나무 밑에서 수염을 비비꼬며 시상(詩想)을 가다듬고 있는 모습은 너무 진지하여 오히려 해학적으로 보인다. <사인사예>에도 역시 활터에서 각자 자기 일에 열중하고 있는 세 사람이 등장한다. 특이한 것은 원경에 계곡물에 빨래하고 있는 여인 셋을 그려 넣은 것이다. 기존의 방식대로라면 억지로라도 없애 버렸을 요소들인데 강희언은 무슨 생각으로 그려 넣었을까? 어쩌면 모든 창작자들이 그렇듯 강희언도 남이 안 그린 새로운 그림을 그려보고 싶었었는지 모른다.

이런 새로운 그림을 그린 강희언이지만 남의 그림을 임모한 것도 있다. 공재(恭齋) 윤두서의 <돌깨기> 또는 <석공공석도(石工攻石圖)>라고 불리는 그림이다. 조선 후기의 의관이자 서화 수집가였던 석농(石農) 김광국(1727 ~ 1797)이 중국 및 우리나라 역대 그림을 모아 만든 화첩인 <화원별집(畵苑別集)>에 강희언이 그린 그림이 들어있는데 ‘공재의 석공공석도를 배워 그리다(澹拙學恭齋石工攻石圖)’라는 설명이 붙어 있다.

|

▶화원별집(畵苑別集) : 「석농화원(石農畵苑)」화첩에 딸린 부록(附錄) |

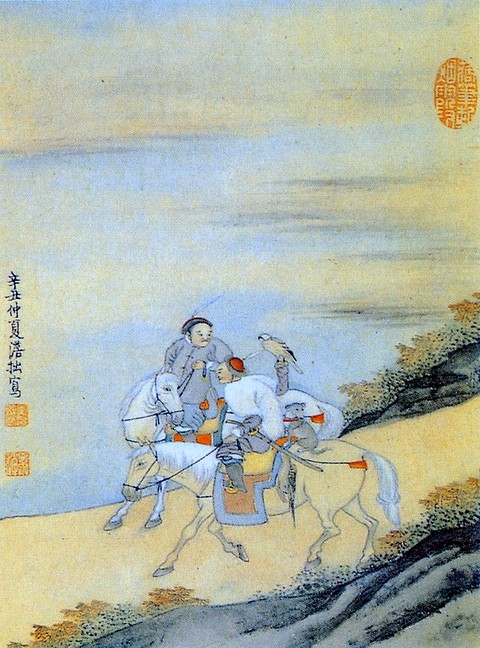

전하는 강희언의 그림들 중에는 중국 화풍을 따른 그림들도 있다.

'우리 옛 그림' 카테고리의 다른 글

| 강세황 2 - 청문당 (0) | 2020.07.14 |

|---|---|

| 강세황 1 - 표옹자지 (0) | 2020.07.12 |

| 정선의 연강임술첩 (0) | 2020.05.08 |

| 이춘제와 삼승정 (0) | 2019.08.04 |

| 정선 장동팔경첩2 (0) | 2019.08.01 |