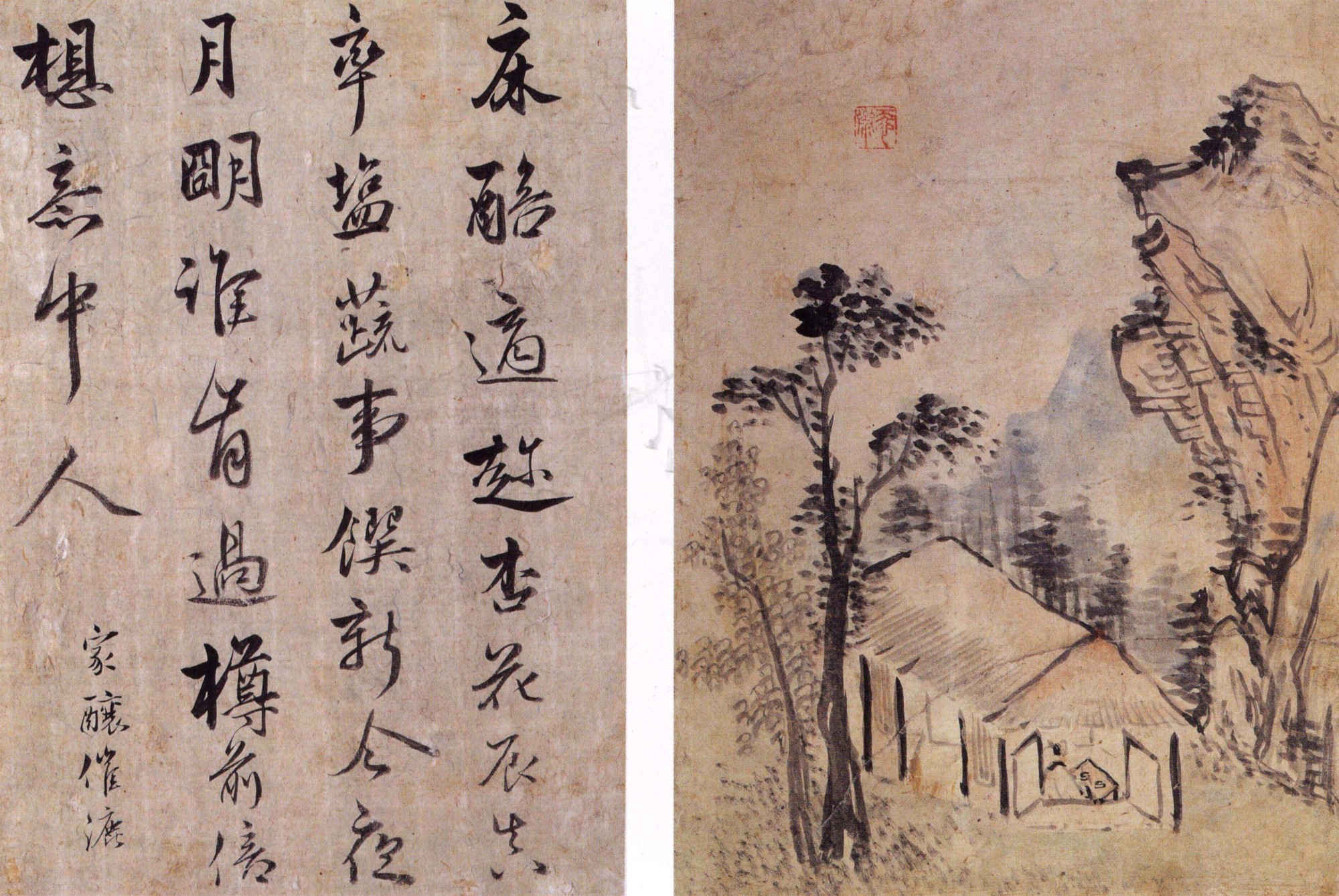

강세황이 「송도기행첩」을 그리기 한 해전인 1556년, 그는 부인을 잃고 큰 슬픔과 낙담 속에 근처 절에 들어갔는데 이때 그는 <완화초당도(浣花草堂圖)>라는 그림 뒤에다 이런 글을 썼었다.

“글씨나 그림을 그려서 신품에 들어간다 할지라도 무슨 소용이 있겠는가. 내가 이 두 가지에 대하여 어릴 적부터 신경을 써서 상당히 깨달은 바도 있다. 그러나 시골에서 자라나서 옛사람의 좋은 작품을 보지 못했기 때문에 결국은 발전이 없었는데 이제 늙고 또 싫증이 나서 옛날 좋아하던 것도 모두 시들해졌다. 간혹 작품을 해보아도 모두 마음에 드는 것이 없고 도부지 한 장난에 그치고 만다.”

이런 의기소침과 무기력함에서 벗어나 완성한 그림이 바로 1년 후의 「송도기행첩」이었다. 강세황이「송도기행첩」에 대하여 세상 사람들이 한 번도 보지 못한 것’이라는 자부심을 나타낸 것은 그가 늘 고심해오던 ‘실경(實景)과 닮았으면서도 문기(文氣)있는 진경(眞景)’에 크게 다가갔음에 스스로 만족했다는 표현으로 보인다.

강세황은 산수화의 소재를 화보풍인 것과 실경을 모두 대상으로 삼아 평생 문인화풍의 산수화와 진경산수화를 병행했다. 초기에는 당연히 문인화풍의 남종화법에 크게 의존하였지만 중기 이후에는 실험정신의 발현으로 다양한 화법을 진경산수화에 적용하였다.

그가 다양한 화법을 시도한 것은 ‘진경을 그리는 것이 어려운 것은 닮게 그립기 어렵기 때문’이라고 <도산도> 발문에 밝힌 바대로, 형태와 느낌이 다 다른 산수를 언제나 똑같은 화법으로 그려서는 각 산수의 특색을 제대로 표현해낼 수 없다고 생각한 때문일 것이다.

그가 그림의 대선배인 정선에 대하여 “근래에 정겸재(鄭謙齋)와 심현재(沈玄齋)가 평소 그림으로서 이름이 났다. 각 그린 바를 보면, 정겸재는 평생 익숙한 필법으로 마음대로 붓을 휘둘러 암석의 기세와 봉우리의 형태를 고려하지 않고 한결같이 열마준법(裂麻皴法)으로 어지럽게 그려 제 모습을 그린다는 관점에서는 논하기에 부족한 듯하다. 심현재는 겸재보다 조금 낫지만 그 또한 높고 시원한 지식과 넓고 정리된 소견이 없다.”고 평한 것도 같은 맥락으로 보인다. 진경산수에 대한 강세황의 생각은 “과연 이 산을 보지 못한 사람들로 하여금 그 자신이 이 산 속에 가 있는 것처럼 할 수 있겠는가?” 하는 것이었다.

| ▶심현재 : 심사정(沈師正, 1707 ~ 1769). 현재(玄齋)와 묵선(墨禪)이라는 호를 썼다. |

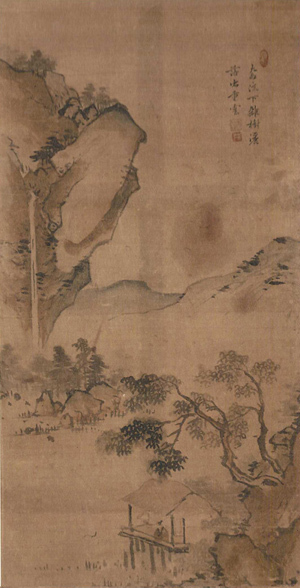

강세황은 「송도기행첩」을 그리면서도 여전히 <비폭도(飛瀑圖)>와 같은 그림도 그렸다. 실경이 아닌 관념산수(觀念山水)를 그릴 때는 여전히 전통적인 필법도 썼던 것이다.

<십취도(十趣圖)>라고도 알려진 「과옹십취첩(瓜翁十趣帖)」은 1758년 작품이다. 전원 속에서 문인이 느꼈던 한가하고 운치 있는 즐거움을 시와 그림으로 각 10폭씩 짝을 맞춘 작품이다. 이것은 과천동(瓜川洞)이라는 곳에 살면서 그곳에 사는 열 가지의 흥취를 시로 읊은 한 노인이 세상을 떠나자 그의 후손인 재경(載經)이라는 인물이 강세황에게 부탁하여 시와 어울리는 열 폭의 그림을 부탁함으로써 만들어진 시화첩이다. 그림 의뢰인은 첩의 마지막에 발문을 적어 이 작품의 내력을 밝히면서 ‘지금 강세황은 그림으로 세상에 유명하고, 또 초서(草書)와 예서(隸書)를 잘 쓴다’라고 적어 강세황은 이미 당대에 명성을 얻고 있었음을 짐작할 수 있다.

아래는 1760년에 그린 것으로 전해지는 <사시팔경도(四時八景圖)> 병풍이다.

<사시팔경도> 초여름의 그림이 앞선 <비폭도>의 그림과 소재와 구도는 거의 같지만 그림의 느낌은 완연히

다름을 알 수 있다.

강세황이 안산에서 김홍도를 만나 제자로 삼은 것은 잘 알려진 사실이다.

“처음에는 사능(士能)이 어려서 내 문하에 다닐 때에 그의 재능을 칭찬하기도 하였고, 그에게 화결(畵訣)을 가르치기도 하였다.” 김홍도가 스스로 ‘단원(檀園)’이라 호를 짓고 강세황에게 기(記)를 지어달라고 부탁해서 썼다는「단원기」에 적힌 내용이다. 강세황이 김홍도를 만난 것은 김홍도가 7~8세 때라고 알려져 있다. 김홍도가 1745년생 이니까 시기로 따지면 1750년대 초다.

단원이 태어난 곳에 대해서는 그동안 서울과 안산이 거론되곤 했는데 근래 경기도 안산 성포리 갯가 마을이라는 주장이 새롭게 제기되었다. 김홍도가 썼던 서호(西湖), 단원(檀園)’, 단구(丹丘 또는 丹邱)란 호들이 모두 이 안산의 성포리 부근과 연관이 있다는 것을 고증하면서 내놓은 주장이다. 이에 따르면 단원은 성포리에 있던 박달나무 숲이고 단구는 단원 부근의 언덕이라 한다. 「단원기」에서 강세황은 “내가 생각하건데, 단원은 명나라 이장형의 호이다”라고 적으면서 단원이 중국 화보 <개자원화전>을 간행한 이장형의 그림 경지를 사모해 그의 호를 자신의 호로 삼았다고 추정했었다.

아래 <균와아집도(筠窩雅集圖)>는 2013년에 뒤늦게 대중에게 알려진 그림이다. 그림의 상태나 그린 필치가 뛰어나지는 않지만 작품이 갖는 화화사적인 의미 때문에 주목을 받고 있다. 그림 상단에 쓰인 발문(跋文) 속에 그 이유가 있다.

【안석(案席)에 의지하여 거문고를 타는 사람은 표암(豹菴)이고 곁에 앉은 아이는 김덕형(金德亨)이다. 담뱃대를 물고 그 옆에 앉은 사람은 현재(玄齋)이고, 치건(緇巾)을 쓰고 바둑을 두는 사람은 호생(豪生)이다. 호생과 마주하여 바둑을 두는 사람은 추계(秋溪)이고, 모서리에 앉아 바둑을 구경하는 사람은 연객(烟客)이다. 기대어 비스듬히 앉은 사람은 균와(筠窩)이고, 균와와 마주앉아 퉁소를 부는 사람은 김홍도로, (그림의) 인물을 그린 자 역시 홍도(弘道)다. 소나무와 바위를 그린 사람은 현재며, 표암은 포치(布置)를 하고 호생은 선염(渲染)을 했다. 모인 곳은 균와(筠窩)였다.

1763년 4월 10일 연객이 기록하다.(癸未四月旬日 烟客錄)】

|

▶포치(布置) : 배치(排置). 구도법(構圖法)의 하나로 육법 중의 ‘경영위치(經營位置)’에 해당한다. ▶선염(渲染) : 종이에 물을 먼저 칠하고 마르기 전에 수묵이나 채색을 가하여 표현 효과를 높이는 동양화 기법 |

모인 사람들을 보면 현재(玄齋) 심사정(沈師正, 1707 ~ 1769)이 가장 연장자로 그는 명문 사대부 출신이면서도 집안의 과오로 과거나 관직에 오르지 못하고 일생 동안 화업(畵業)에 정진한 인물이다. 정선(鄭敾)의 문하에서 직접 그림을 배운 것으로 알려졌으며 몰락한 양반이라는 처지로 인하여 직업화가와 비슷한 길을 갈 수밖에 없는 삶을 살았다. 연객(烟客) 허필(許佖, 1709 ~ 1768) 역시 양반 집안이었지만 소북(小北)이었던 집안이 이인좌의 난때 정치적으로 몰락함으로써 사마시에 합격하였지만 벼슬길이 막혀 평생 여행과 시서화 속에서 지낸 인물이다. 그림에 대한 안목이 높아 강세황과도 가까운 벗으로 지내며 강세황과 정선, 조영석 등의 그림에 화평을 남기기도 하였다. 호생관(毫生館) 최북(崔北, 1712 ~ 미상)은 심한 술버릇과 기이한 행동으로 많은 일화를 남긴 화가이다. 여기에 19세의 김홍도도 끼어 있었다. 이때는 아직 도화서 화원이 되기 전이다. 또 발문 속의 김덕형은 한문 이름이 같은 조선 후기의 여항문인이자 화가였던 화산자(華山子) 김덕형(金德亨)이 있는데 같은 인물이지는 확인되지 않았다. 그가 1746년생이라는 주장이 맞는다면 김홍도와는 불과 1살 차이다. 어쩌면 실력이 아직 미흡하여 모임에서 아이 취급을 받고 있었는지도 모른다.

추계(秋溪)와 균와(筠窩)가 누구인지에 대해서는 아직 명확하게 밝혀지지 않았다. ‘대나무 움집’이라는 뜻의 ‘균와(筠窩)’를 사람을 가리키는 명칭과 장소로 모두 쓰고 있는 것으로 보아, 아마도 당호(堂號)를 자신의 호로 삼아 쓰던

인물이었던 것 같다. ‘균와(筠窩)’의 위치에 대해서는 안산이라는 주장과 더 검증이 필요하다는 주장이 모두 나오고

있으나 당시 강세황의 행적으로 보아서는 안산이거나 그와 가까운 지역일 가능성이 높아 보인다. 이 날의 모임은

균와의 초대에 의한 것으로 짐작되는데, 모임에 참석했던 사람들이 각기 참여하여 자리를 기념하는 그림을 하나 남긴

것이다. 발문에서의 인물 소개는 강세황에서부터 시작하여 시계 방향으로 돌아간 듯한데, 치건을 쓰고 있는 것으로

묘사된 최북은 그림에는 맨상투 차림이다. 강세황은 거문고로 김홍도는 퉁소로 서로 맞추어 연주를 하고 있었을 것이다. 두 사람은 그림뿐만 아니라 음악으로도 서로 통했나 보다. 어쩌면 김홍도의 음악에 대한 취미 역시 강세황으로부터 물려받은 것일지도 모른다.

참고 및 인용 : 강세황론-문인화의 높은 이상을 위해(변형섭 , 한국미술연구소), 천년의 화가 김홍도(이충렬, 2019, 메디치미디어), 한국민족문화대백과(한국학중앙연구원)

'우리 옛 그림' 카테고리의 다른 글

| 강세황 8 - 말년운 (0) | 2020.07.30 |

|---|---|

| 강세황 7 - 붓을 놓다 (0) | 2020.07.29 |

| 강세황 5 - 송도기행첩 2 (0) | 2020.07.21 |

| 강세황 4 - 송도기행첩 1 (0) | 2020.07.20 |

| 강세황 3 - 첨재(忝齋) 시절 (0) | 2020.07.18 |