평생 백수로 궁핍을 일상사로 삼아온 강세황의 집안은 강세황이 노년에 접어들면서 좋은 일들이 몰려들기 시작했다.

작은 아들 강흔(姜俒)은 1763년 과거에 급제하여 벼슬길에 오른 뒤 1766년에는 영조가 직접 참여하여 시행한 춘추관의 기사관(記事官)을 겸하는 예문관(藝文館)의 사관(史官)을 선발하는 한림중소시(翰林重召試)에 혼자 뽑히며 영조의 관심을 받았다. 부안현감직을 마치고 돌아와서는 이조좌랑, 예조정랑 등을 지내던 중, 1773년에는 문신(文臣)의 제술(製述)시험에서, 수석을 차지하여 반숙마(半熟馬)를 하사받는 영광을 얻었다.

큰 아들 강인(姜亻寅)은 1765년 진사가 되고, 강흔이 부안에서 올라온 1772년에는 정시문과에 급제하였다.

그리고 그 다음 해인 1773년 봄, 강세황은 영조의 특별 배려로 영릉참봉에 임명되었다. 강세황의 나이 61세 때다. 아들들보다 늦게 60이 넘어서야 처음 관직에 나가게 된 것이다. 그러나 강세황은 늙은 나이에 관직에 나아가는 것이 본의가 아니라며 곧 사임하였는데, 영조는 이듬해에 다시 강세황을 사포서(司圃署) 별제에 임명하였다. 종9품직에서 6품직으로 품계가 훌쩍 뛰어올랐다.

같은 해인 1774년, 홍문관(弘文館)의 교리(校理)를 뽑기 위하여 대신들이 9명의 후보자를 임금에게 올리자 영조는 강흔이 고(故) 대제학(大提學) 강현(姜鋧)의 손자라고 하여 교리(校理)를 특별히 제수하게 하였다.

| ▶반숙마(半熟馬) : 작은 공(功)이 있는 벼슬아치가 공무(公務)를 보러 갈 때 역에서 웬 만큼 길든 말을 얻어 탈 수 있도록 혜택(惠澤)을 주던 상(賞) ▶사포서(司圃署) 별제 : 궁궐의 밭과 채소경영을 관장하는 호조(戶曹)에 속한 아문(衙門)으로 별제(別提)는 이 아문의 책임자이다. ▶교리(校理) : 집현전 ·홍문관 ·승문원 ·교서관의 5품 관직. 홍문관(弘文館) 교리는 정5품이었다. |

《조선왕조실록》에 기록된 이후의 강세황 행적이다.

●영조실록, 영조 52년(1776년) 2월 13일 3번째 기사

【임금이 융무당(隆武堂)에 나아가 문무 기구과(文武耆耉科)를 설행(設行)하였는데, 왕세손이 시좌(侍坐)하였다. 강세황(姜世晃)·김상무(金相戊) 두 사람을 뽑아 모두 가자(加資)하였다. 임금이 집경당(集慶堂)에 나아가 그날로 방방(放榜)하니, 왕세손이 백관(百官)을 거느리고서 진하(陳賀)하였다. 임금이 친히 치사 전문(致詞箋文)을 지었는데 ‘수성(壽星)이 이제 비추니 황발(黃髮)이 등용되었다.’라고 하였다.】

| ▶기구(耆耉) : 기(耆)는 예순 살, 구(耉)는 아흔 살을 가리키는 것으로, 기구는 ‘늙은이’라는 뜻. ▶가자(加資) : 관리의 품계(品階)를 올려주는 것 ▶방방(放榜) : 과거에 급제한 사람에게 합격증서(證書)를 주던 일 ▶황발(黃髮) : 누른빛의 머리털. 70∼80세의 노인(老人) |

●정조실록, 정조 2년(1778년) 9월 17일 1번 기사

【춘당대에서 관무재(觀武才)의 전시(殿試)와 대거(對擧)인 문신정시(文臣庭試)를 설행하였다. 문신 강세황(姜世晃)이 으뜸을 차지했는데 가자하게 하고, 오재소(吳載紹)에게는 말을 하사하였다.】

| ▶대거(對擧) : 문과시(文科試)를 시행하는 경우, 그 상대로 무과시(武科試)도 아울러 실시하는 것과 같이, 둘 이상의 과거(科擧)를 상대적으로 시행하는 일. ▶문신정시(文臣庭試) : 조선시대 정3품 이하의 당하관(堂下官) 문신에게 임시로 실시한 과거. 왕의 특명에 의한 것으로, 궁전의 뜰에서 시험을 치렀으므로 정시(庭試)라고 부른다. 선발 인원은 일정하지 않았다. 장원이 7품 이하이면 6품으로 올려주고, 6품 이상은 품계에 해당하는 벼슬을 주며, 차위(次位)는 말을 내려줬다. |

각각 강세황이 64세와 66세 때의 일이다. 이후 강세황은 정3품직인 병조 참의에까지 오르게 된다. 69세 때는 정조(正祖) 어진 제작의 감독을 맡았고 71세에는 지금의 서울시장격인 정2품의 한성부판윤(漢城府判尹)에 오르면서 할아버지 강백년(姜柏年), 아버지 강현에 이어 기로소(耆老所)에 들어갔다. 기로소는 원칙적으로 문과 출신의 정2품 이상의 전현직 문관으로 나이 70세 이상인 사람만이 들어갈 수 있기 때문에 수명과 지위를 갖춘 사대부들만이 누릴 수 있는 특혜이다. 따라서 조선의 관리들은 기로소에 들어가는 것을 더할 수 없는 영예로 여겼는데, 3대가 기로소에 들어간 영광스러운 가문이라는 ‘삼세기영지가(三世耆英之家)’의 영예는 조선시대 500년을 통하여 다섯 가문 밖에 없을 정도로 유례가 드문 일이었다.

1784년 10월에는 청나라 건륭제의 즉위 50년을 축하하는 천수연(千叟宴)에 파견하는 사행단의 부사(副使)가 되어 북경을 갔다가 1785년에 돌아왔다. 이로써 환갑을 넘어 시작한 강세황의 10여년 벼슬길은 끝났다. 뒤늦은 벼슬길이었지만 내내 순탄했고 또 영예롭게 마칠 수 있었기에 그 이전의 고단했던 삶에 대한 보상으로 여길만한 시간이었을 것이다.

강세황은 76세가 되던 1788년 가을에는 맏아들 강인이 부사로 있는 회양(淮陽)에 가서 금강산을 유람하였다. 그때 쓴 「유금강산기(遊金剛山記)」에 강세황은 “산에 다닌다는 것은 인간으로서 첫째가는 고상한 일이다. 그러나 금강산을 구경하는 것은 가장 저속한 일이다”라며 그때까지 금강산을 찾지 않은 이유를 적었다.

【다만 여러 사람이 가는데 따라서 평생에 한 번 구경한 것을 능사로 삼으며 남에게 대하여 자랑하기를 무슨 신선이 사는 곳에나 갔다 온 것처럼 하며, 또 못 가본 사람은 부끄럽게 생각하여 남의 축에 끼이지 못하는 것처럼 생각한다. 내가 증오하여 가장 저속한 일이라 하는 것은 이 때문이다.】

이때 그는 정조의 어명으로 금강산을 그리러 금강산에 온 김홍도와 김응환을 회양에서 만났다. 우연한 만남은 아니었을 것이다. 김홍도가 강세황에게 자신의 금강산 여행을 얘기하면서 그때까지 금강산에 가보지 못한 스승에게 금강산 여행을 독려하여 이루어진 만남이었을 것이다. 강세황은 내금강의 중향성(衆香城)이 옥으로 다듬은 죽순 같이 생긴 것을 보고는 “이것은 이 산에서 제일가는 기묘하고 환상적인 곳이다. 우리나라에 없을 뿐 아니라 중국에 있는 명산에서 찾아본다 할지라도 다시 얻을 수 없는 곳이다”라고 하며 종이를 꺼내 대략 보이는 곳을 그렸다. 이때 금강산 여행길에 그린 초본들은 정조가 보여 달라하여 올렸다고 하며, 현재는 『풍악장유첩(楓嶽壯遊帖)』과 <피금정도(披襟亭圖)>가 전해진다.

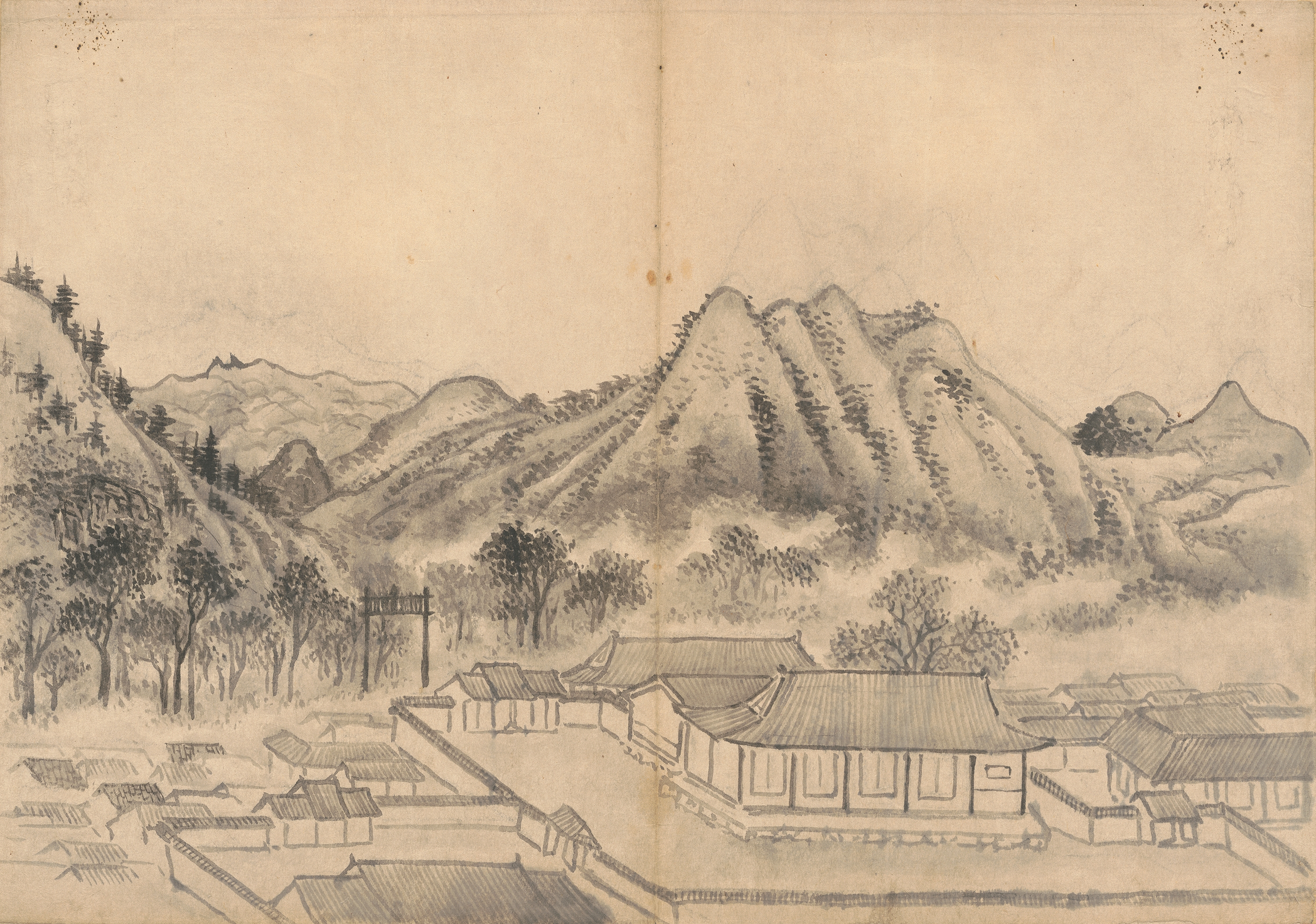

『풍악장유첩(楓嶽壯遊帖)』은 전부 14면의 시서화 합벽첩으로 1폭과 2폭에 ‘영구(靈區)’, ‘아운(雅韻)’의 대자로 내제가 있고, 이어서 <제학소대도(題鶴巢臺圖)>, <중양등의관령기(重陽登義館嶺記)> 등 5편의 시에 이어 8면부터 7폭의 그림이 실려 있다.

한양에서 금강산 가는 길 중간에 있는 금성(金城)의 피금정을 그렸다. 정선도 금강산 여행길에 그린 곳이다. 강세황이 피금정을 지나며 어린 시절을 회상하여 그린 것으로, 스케치풍의 실경과는 달리 현장에서 사생하지 않고 회양에서 그렸다고 한다. 강세황의 진경을 그린 그림으로는 가장 큰 것이기는 하지만 강세황이 의도적으로 진경을 대상으로 중국산수화풍을 시험해 본 것으로 보인다.

참고 및 인용 : 한국의 미술가(2006. 안휘준외 11인), 향토문화대전(한국학중앙연구원), 한국민족문화대백과(한국학중앙연구원)

'우리 옛 그림' 카테고리의 다른 글

| 강세황 10 - 사군자 (0) | 2020.08.01 |

|---|---|

| 강세황 9 - 초충화훼 (0) | 2020.07.31 |

| 강세황 7 - 붓을 놓다 (0) | 2020.07.29 |

| 강세황 6 - 과옹십취첩 (0) | 2020.07.27 |

| 강세황 5 - 송도기행첩 2 (0) | 2020.07.21 |