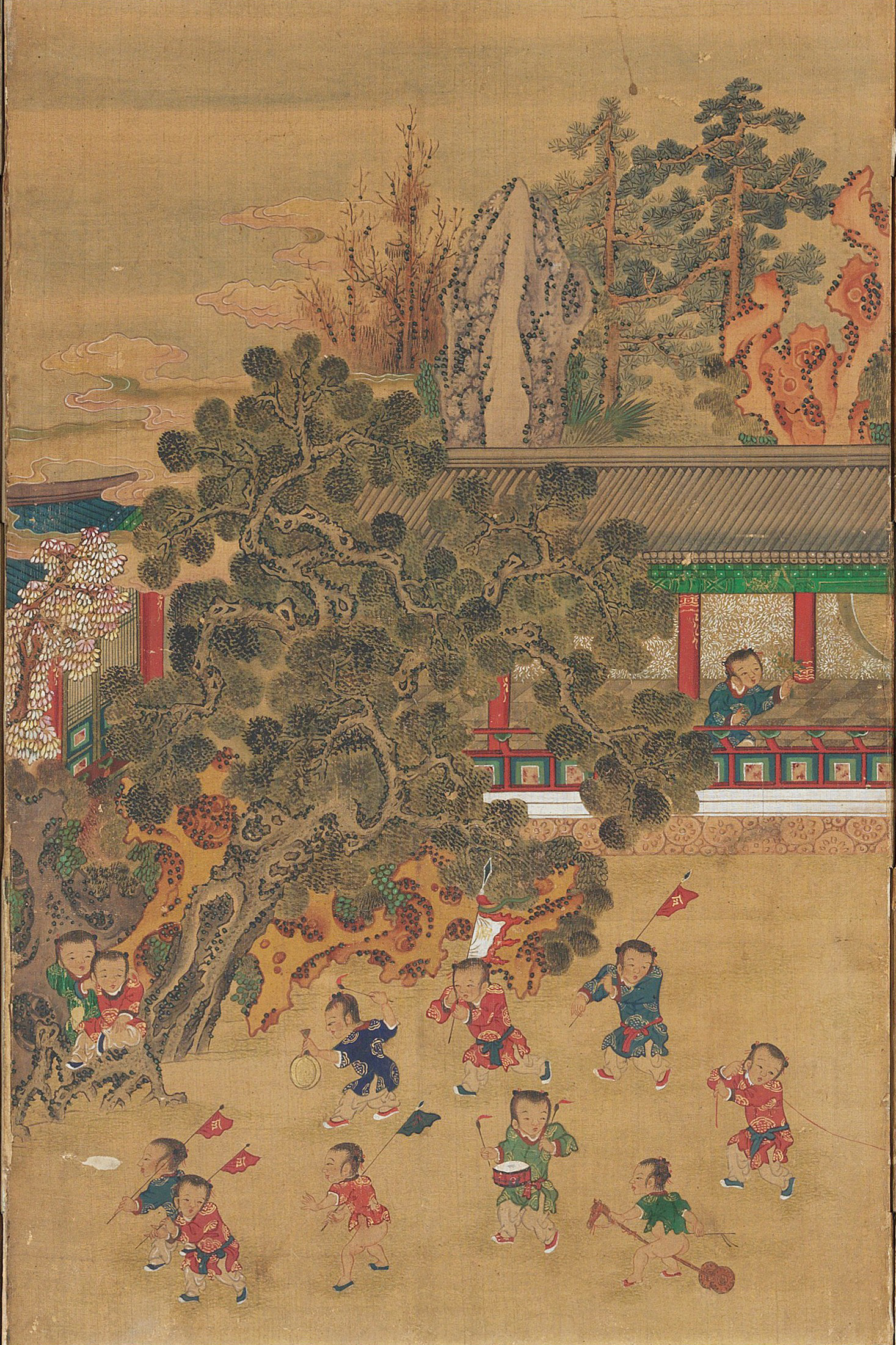

현재 전하는 조선 후기의 백자도(百子圖)는 대부분 6폭에서 10폭의 병풍 형태로 제작되었다. 백자도의 배경은 곽분양행락도와 거의 유사하게 나무, 태호석(太湖石), 꽃, 전각 등으로 구성되어 있다. 그림에는 오직 아이들만 등장하여 갖가지 놀이를 하는 모습이 그려진다. 각 장면마다 10명 내외의 남자아이들이 등장하여, 10폭 병풍이 되면 전체 아이들의 숫자는 실제로 100명 가까이 되기도 한다.

백자도에서 아이들이 하는 놀이는 대략 8가지로 유형화되어 있다. 즉 장군놀이, 닭싸움, 연꽃 따기, 낮잠 자기와 새 놀이, 나비잡기, 관리행차놀이, 원숭이놀이, 매화 따기 등인데, 각 놀이는 모두 상징하는 의미가 있다.

장군 놀이와 관리행차는 당연히 입신출세(立身出世)를 기원하는 것이다. 또한 닭싸움은 닭대가리 위의 볏이 우리말로 ‘벼슬’이라 하기도 하고, 한자로는 계관(鷄冠)이므로 관직에 오르는 것을 상징하며, 원숭이 놀이는 ‘원숭이 후(猴)’자가 ‘제후 후(侯)’자와 동음이라 역시 높은 벼슬에 오르는 것을 상징한다.

연꽃의 한자인 연(蓮)은 ‘계속 아이를 낳는다’는 연생(連生)의 연과 동음이고, 연꽃과 연밥이 함께 나는 까닭에 귀한 아들을 연거푸 낳으라는 의미로 해석되기도 하고 연밥에 씨가 많기 때문에 다산을 상징한다고도 한다. 나비는 80세인 질수(耋壽)를 의미하여 장수를 기원하는 뜻이다. 통상 나비잡기에는 역시 장수를 의미하는 바위와 함께 부귀를 상징하는 모란도 함께 그려진다. 아이가 매화나무에 오르는 것은 과거 급제를 의미한다고 하는데 매화나무에 매달린 아이 숫자만큼 과거급제를 기원하는 뜻이 담긴다고 한다.

백자도는 대체로 이 여덟 가지 놀이를 기본으로 하지만 제작하는 병풍의 폭 수에 따라 늘기도 하고 줄기도 한다. 물론 경우에 따라 이러한 놀이 외에도 다른 놀이가 등장하는 경우도 있지만 의미는 모두 기복(祈福)이다.

백자도 병풍은 놀이 별로 한 폭의 독립된 그림으로 구성하는 각폭(各幅)형식과 그림 전체가 연결되는 연폭(連幅)형식이 있다. 대부분의 경우는 곽분양행락도처럼 배경에 호화롭고 웅장한 전각이 등장하지만 민화의 경우에는 아이들의 놀이 모습만 그려지는 경우도 종종 있다. 이는 전각을 공교화로 그려낼 수 있는 화가의 섭외와 함께 안료, 재질 등 병풍제작에 드는 제반비용과 연관이 있었을 것으로 추정된다.

국립고궁박물관에서 소장하고 있는 <백자도병풍>은 6폭 전체를 하나의 화면으로 구성한 연폭식 백자도병풍이다. 창덕궁의 유물로, 궁중에서 제작된 백자도이다.

아이들 의복 문양과 건물 기와장식, 기둥에 금색 안료를 사용한 것을 비롯하여 바위의 채색, 상서로운 구름의 형태, 기왓골과 기둥의 음영표현, 건물의 치밀한 세부 묘사 등 정교하고 화려한 솜씨가 궁중 장식화로서의 기품을 확연히 보여준다.

참고 및 인용 : 국립고궁박물관, 한국민속예술사전(국립민속박물관), 국립고궁박물관 소장 백동자 6폭 병풍(유정서, 2018. 5. 월간민화), 한국민족문화대백과(한국학중앙연구원)

'우리 옛 병풍' 카테고리의 다른 글

| 병풍 10 - 산수도(山水圖) (0) | 2020.12.11 |

|---|---|

| 병풍 9 - 백자도(百子圖) 3 (0) | 2020.12.10 |

| 병풍 7 - 백자도(百子圖) 1 (0) | 2020.12.08 |

| 병풍 6 - 곽분양행락도(郭汾陽行樂圖) (0) | 2020.12.07 |

| 병풍 5 - 태평성시도(太平城市圖) (0) | 2020.12.06 |