조선은 정유재란 이후 수조(水操)라는 이름으로 주기적인 수군(水軍) 훈련을 실시했었다.

수조에는 각도의 수군절도사(水軍節度使)가 주관하는 도수조(道水操)와 삼도수군통제사(三道水軍統制使)가 주관하는 합조(合操)가 있었다. 도수조는 각도 수사(水使)가 예하의 각 진(鎭), 포(浦) 수졸과 병선을 징발하여 그 도(道)의 앞바다에서 해전에 필요한 제반훈련을 하는 것이다. 반면 합조는 통제사가 경상, 전라, 충청의 수군을 모아 합동훈련을 하는 것이다. 통상 도수조는 8월에 실시하여 추조(秋操)라 하고 합조는 2월에 실시하여 춘조(春操)라 불렀다.

수조는 선조37년인 1604년부터 체계적으로 제도화되기 시작하여 1605년에 추조, 1606년에 춘조를 시행한 것으로 전한다. 이때의 훈련에 참석했던 전선(戰船)은 불과 20여척이었다고 한다. 그러나 이때부터 시작된 수조는 계속 이어져 통제영이 폐지되는 1895년까지 지속되었다.

다만, 도수조는 비교적 충실하게 실시된 반면, 합조는 수시로 정지되는 경우가 많았다. 이는 유행병, 한발과 농사 사정, 해상의 일기불순과 군역부담의 과다, 재정 악화 등의 이유로 대규모 선단과 다수의 군병이 동원되기에는 무리가 따른 것으로 추정되고 있다.

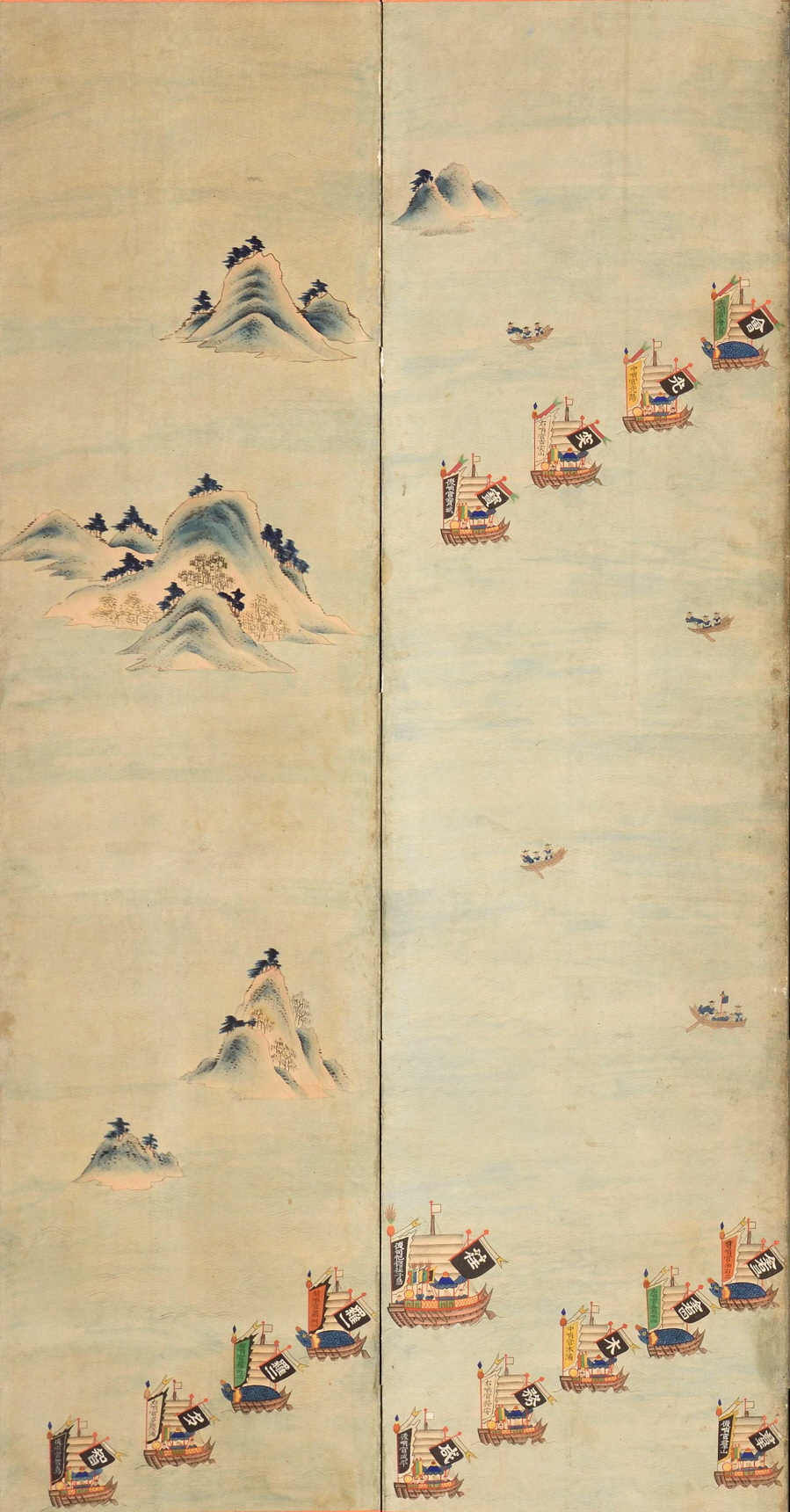

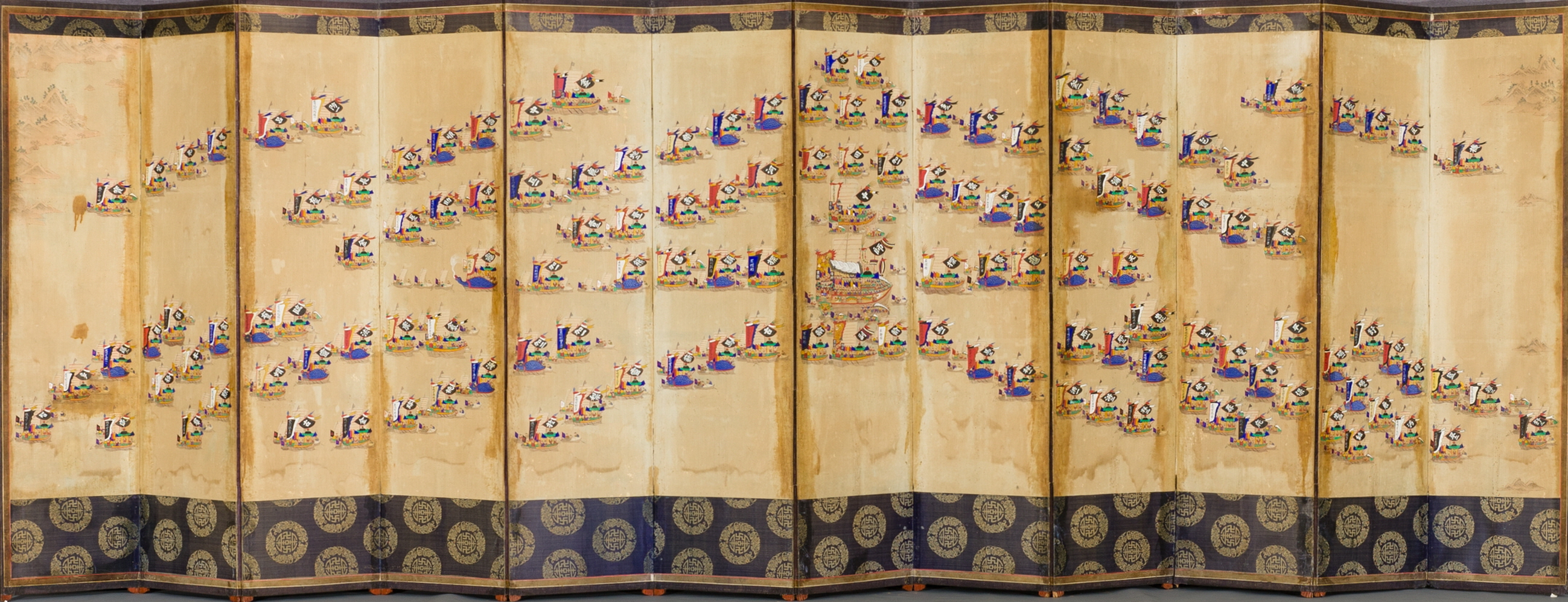

통제사가 있던 영문(營門)을 통제영(統制營)이라 하는데 정식 명칭은 삼도수군통제영(三道水軍統制營)이다. 조선시대 통제영은 예전 지명으로는 고성(固城), 지금의 경상도 통영(統營)지역에 있었다. 그래서 합조가 시작되면 삼도의 전선이 이 통영 앞바다에 총집결하여 통제사가 직접 군사를 점검한 뒤 해상훈련을 실시하였다. 전하는 ‘수군조련도’들은 이러한 합조훈련의 장면을 그린 것이다.

조선 후기 수군의 합조 규모를 밝혀주는 기록들에 따르면 참여하는 군선(軍船)이 190척 이상이었고, 군사는 해상전투원과 대기인력 등을 합하여 6천명 이상이었다고 한다. 군선 500척에 3만 명 이상의 군사가 참여했다는 주장도 있지만 이는 과장된 것으로 보인다.

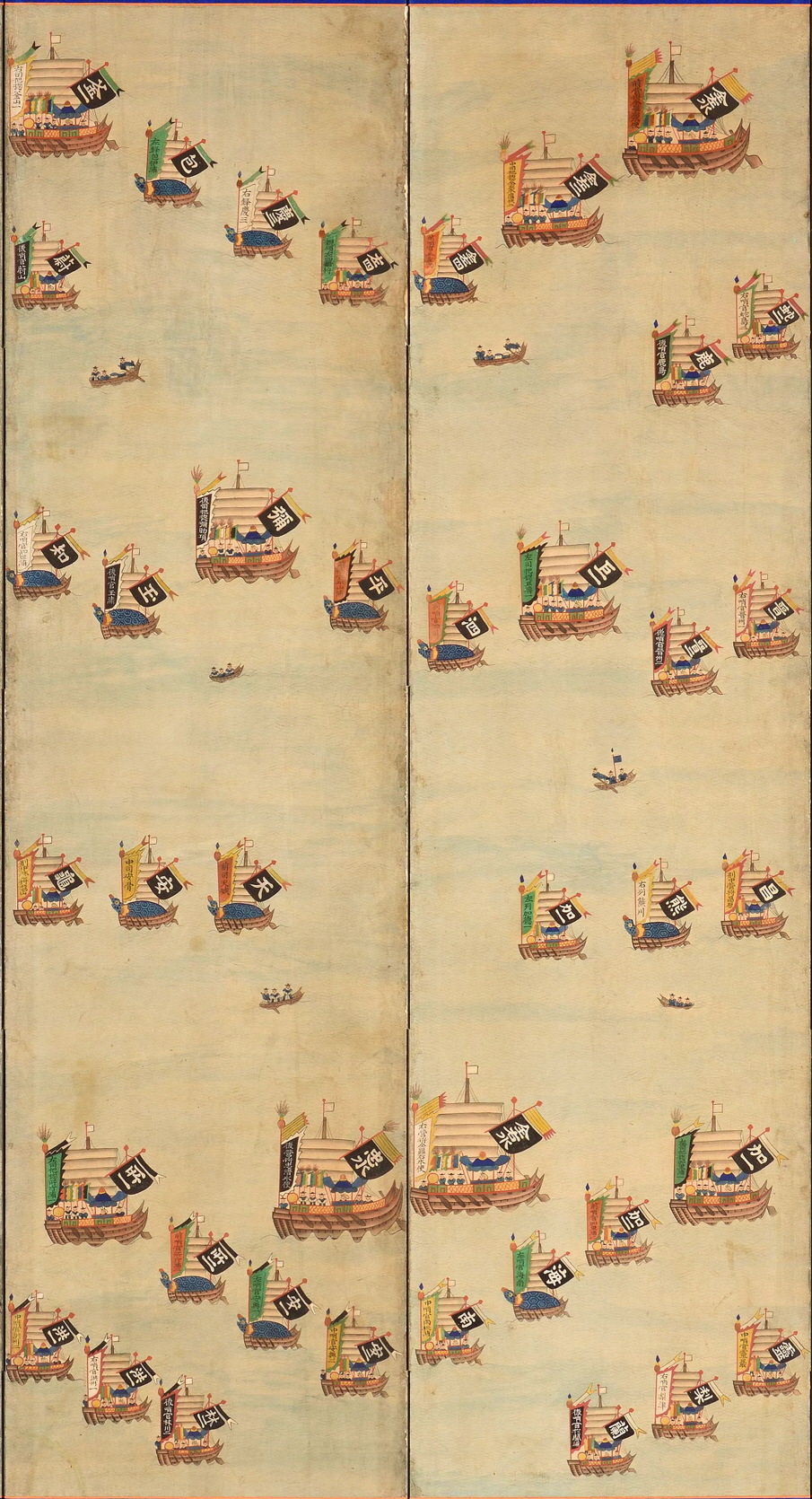

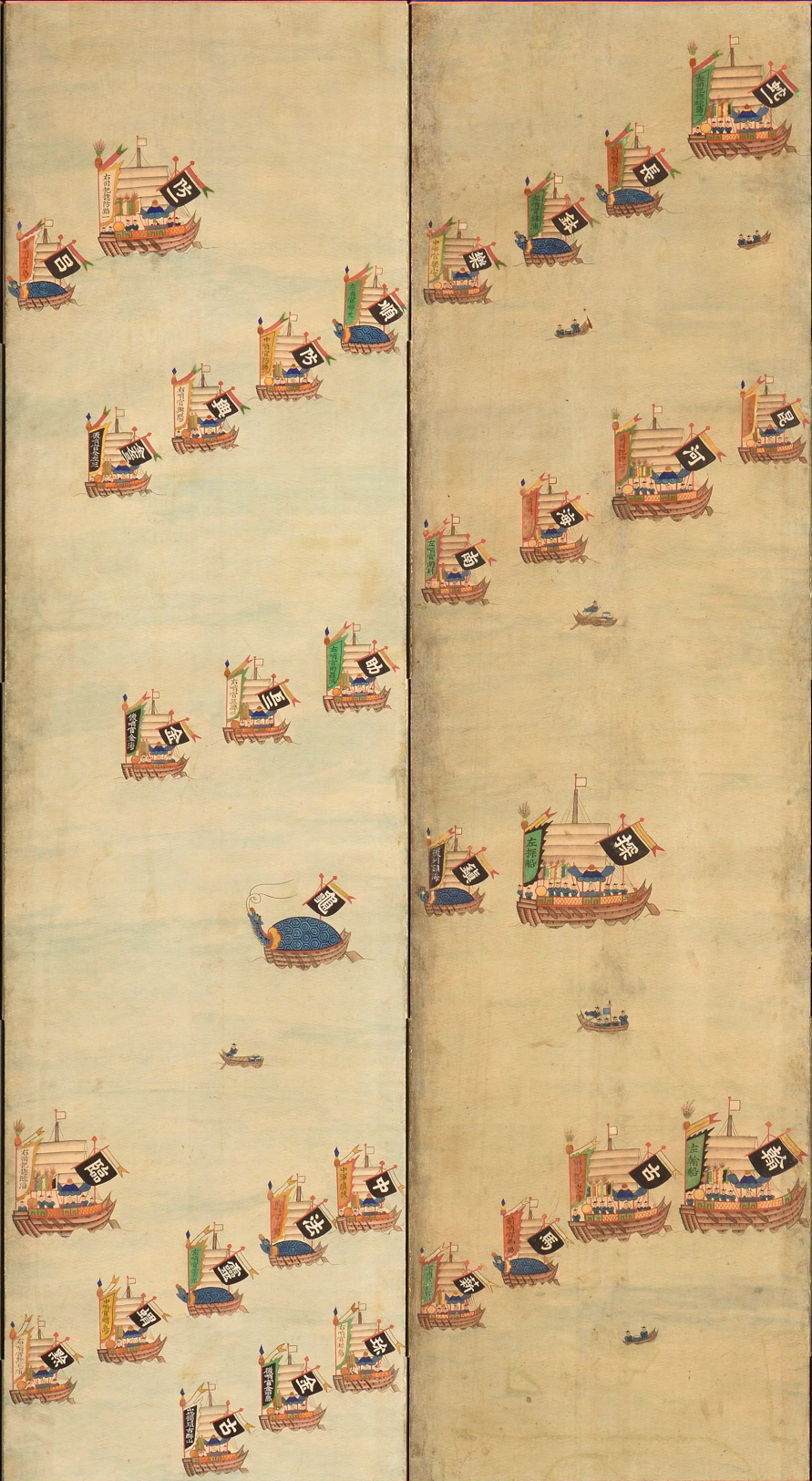

이 <수군조련도>는 19세기 말에 제작된 것으로 추정하고 있다. 그림에는 거북선을 포함하여 다양한 배가 등장한다. 조선후기 수군 군선의 편제는 대중소의 각종 군선을 혼합하여 각도 수영(水營) 산하 읍진(邑鎭)에 배치하였다. 그 기본단위는 대형 전투함인 전선(戰船) 1척, 소형 무장함인 병선(兵船) 1척, 비무장 부속선인 사후선(伺候船) 2척이고, 경우에 따라 중형전투함인 방선(防船) 1척이 추가되기도 하였다.

방선(防船)은 양쪽 뱃전에 방패를 설치한 배로 전선보다는 작고 병선(兵船)보다는 큰 군함이다. 사후선은 대중형함에 반드시 부속되는 비무장 배로, 탑승인원이 5명인 소형 배이다. 전시에는 정찰 및 탐망(探望) 등의 임무를 맡는다.

거북선은 원래 전선과 동일한 크기의 특수함이었지만 그림에는 작은 크기의 거북선도 보여 후기에 이르면 다양한 크기의 거북선이 제작되었던 것으로 보인다.

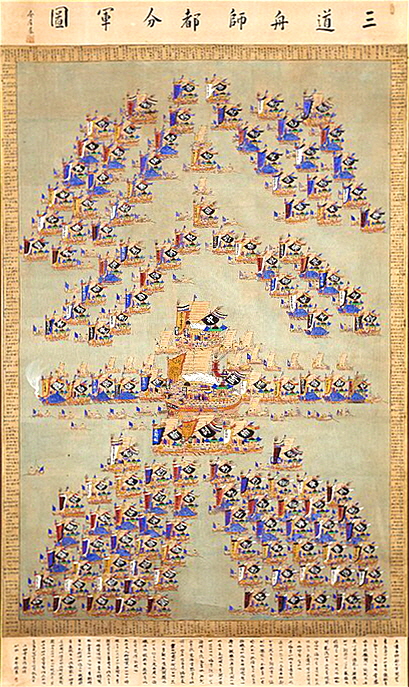

가운데 ‘사(師)’자 기가 달린 가장 큰 배가 수조를 지휘하는 삼도수군통제가 탄 좌선(座船)이다. 정식 명칭은 삼도주사도독사령선(三島舟師都督司令船)이다. 사령선의 앞면에는 용의 얼굴이 그려져 있고, 갑판은 2층으로 구성되어 있으며, 그 위에 수군 편대를 조망하며 지휘할 수 있는 장대가 설치되어 있다.

부선(副船)은 각 도의 수사(水使)나 방어사 등이 탑승하고, 초관선(哨官船)에는 각 진포의 진장(鎭將)인 첨사만호(僉使萬戶)와 수령이 나누어 탑승했다고 한다. 부선 앞쪽에 보이는 작은 정자각선(亭子閣船)은 전선(戰船)이 아니라 통제사나 귀빈을 실어 나르는 배이다.

각 전선에는 군기(軍旗)가 달려 있는데, 군기에는 선단체제에서의 위치와 소속 읍진(邑鎭)이 명기되어 있다. 이 <수군조련도>와 유사한 형태로 그려진 국립해양박물관 소장 <수군조련도병(水軍操練圖屛)>이 있는데 그 해석을 보면 삼도에서 참가한 각 수군의 배치가 어떠했는지를 짐작해볼 수가 있다.

<수군조련도> 10폭 병풍이나 <수군조련도병>에 그려진 배들은 뱃머리가 왼쪽을 향하게 그려졌지만 선단의 이동 방향은 위쪽이다.

이 선단이 이루고 있는 진형은 「병학통(兵學通)」의 정종회선도(整䑸回船圖)에 따른 것으로 보인다. 정종회선도(整䑸回船圖)는 훈련을 끝내고 선단을 정돈하여 본영으로 되돌아오는 진형이다. 이는 또한 수조 때에 본영에서 훈련 장소까지 오고가는 동안 펼치는 진형이었던 첨자찰도(尖字札圖)와도 유사한 진형이다. 첨자찰도(尖字札圖)는 글자 그대로 한문의 ‘첨(尖)’자 모형의 진형이다. 2016년 경매에 나왔던 <삼도주사도분군도(三道舟師都分軍圖)>를 보면 이 설명의 뜻을 확실히 알 수 있다.

| ▶「병학통(兵學通)」: 정조 즉위년인 1776년에 정조의 명령을 받아 편찬된 조선 후기의 군사훈련 교범. |

이 <삼도주사도분군도>는 조선 수군의 편제와 함대 전모를 병풍이 아닌 하나의 화폭에 담았다. 그림 사면에 적혀있는 글은 조선 수군의 지휘 계통을 포함, 각 수군에 소속된 군원 수, 수군기지, 수군장비, 왜선을 가장한 가왜선단과 거북선단의 수 등을 담고 있어 사료적 가치가 높은 것으로 평가되는 유물이다.

그림 속 수많은 배들은 소속지역의 명칭이 적힌 깃발을 휘날리며 통제사가 승선한 중앙의 좌선을 중심으로 첨(尖)자 형태의 진을 이루고 있다. 실전에서도 기본 진형인 일열 또는 이열 횡렬 진으로 즉각 변환될 수 있는 편리한 진형으로, 이순신 장군이 노량해전에서도 사용했던 진형으로 알려져 있다.

그림 속의 배들이 촘촘하게 그려진 것은 병풍처럼 넓은 화폭이 아닌 좁은 화폭에 그린 때문으로 보인다. 이 역시 조선 후기 삼도의 수군이 통영 앞바다에 모여 실시한 군사 훈련 장면을 그린 것으로 도화서 화원의 작품으로 추정되고 있다.

세종대박물관 소장의 <삼도수군연합조련도> 10폭 병풍에는 ‘조선 선조(宣祖)조 28년인 갑오년[朝鮮 宣祖朝二十八年 甲午]에 이충무공이순신이 전라좌수사시절에 통제영에서 충청, 전라, 경상의 삼도수군연합 조련도’라는 내용이 적혀있다. ‘선조(宣祖)’라는 묘호(廟號)가 사용된 것으로 보아 당대가 아닌 후대에 그려진 것임을 알 수 있다. 아울러 선조 28년인 1595년은 갑오년이 아닌 을미년이다.

참고 및 인용 : 국립중앙박물관, 국립고궁박물관, 국립해양박물관, 세종대박물관, 문화원형백과(2002, 한국콘텐츠진흥원), 한국민족문화대백과(한국학중앙연구원)

'우리 옛 병풍' 카테고리의 다른 글

| 병풍 35 - 평양성도(平壤城圖) 2 (0) | 2021.03.14 |

|---|---|

| 병풍 34 - 평양성도(平壤城圖) 1 (0) | 2021.03.12 |

| 병풍 32 - 종정도(鐘鼎圖) (0) | 2021.02.02 |

| 병풍 31 - 일월오봉도(日月五峯圖) (0) | 2021.01.30 |

| 병풍 30 - 효제문자도(孝悌文字圖) (0) | 2021.01.09 |