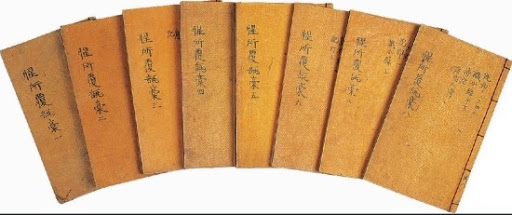

허균의 문집『성소부부고(惺所覆瓿藁)』는 허균이 생전에 직접 편찬한 시문집이다. 허균의 호로는 교산(蛟山)이 가장 널리 알려져 있지만 성소(惺所) 역시 허균의 호이다. ‘깨닫는 곳’이라는 뜻이다. 부부고(覆瓿藁)는 "장독 뚜껑을 덮는 글"이라는 뜻으로 보잘 것 없는 글이라는 겸손의 표시이다 『성소부부고(惺所覆瓿藁)』의 작성연대는 정확하지 않으나 전라도 함열현(咸悅縣)으로 유배를 가 있을 때인 광해군 3년과 5년 사이인 1611년부터 1613년 사이로 보고있다. 그동안 자신이 썼던 글을 시부(詩部), 부부(賦部), 문부(文部), 설부(說部) 4부로 나누어 정리했다. 허균이 직접 필사했을 때에는 8권 1책이었으나 지금은 26권 8책으로 소개되고 있다. 『성소부부고』 제11권 문부(文部)에는 ‘논(論)’으로 분..